Navigation des services

Recherche

La notion d’accélération

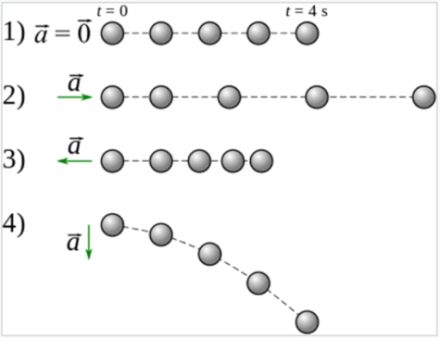

Avant d’aborder le vif du sujet, il convient tout d’abord de définir la notion d’« accélération » telle qu’on l’entend en physique. En effet, si pour tout un chacun, l’accélération définit une augmentation de la vitesse d’un mobile (un véhicule par exemple), la définition physique est beaucoup plus large puisqu’elle englobe toute variation de vitesse, mais également de trajectoire d’un mobile.

En météo, nous nous intéressons à trois types d’accélération :

- L’accélération telle qu’on l’entend habituellement, à savoir lorsqu’une force s’exerce dans la même direction que celle du déplacement.

- Lorsque la force s’exerce dans la direction opposée à celle du déplacement. On parle alors d’accélération négative ou de décélération.

- Lorsque la force s’exerce perpendiculairement à la direction de déplacement. Il s’agit alors d’un changement de direction, sans modification de la vitesse (par exemple, sur des montagnes russes, nous subissons une accélération dans chaque virage alors même que la vitesse du véhicule reste constante).

Lorsque l’accélération est parallèle à la direction du mobile, on parle d’accélération tangentielle ; lorsqu’elle est perpendiculaire, l’accélération est dite centripète.

Pour rappel, nous avons montré dans le 2ème volet de cette série que l’accélération centripète, tout comme l’accélération tangentielle, elle est liée à des mouvements tourbillonnaires. Autrement dit, dans un fluide, l’accélération et le tourbillon (la vorticité) sont intimement liés.

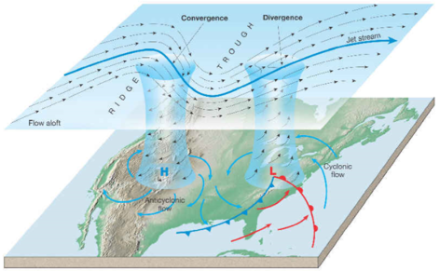

Les notions de convergence et de divergence

Si la Terre ne tournait pas, les masses d’air se précipiteraient des hautes vers les basses pressions, telle une bille au fond d’une cuvette, mais puisque la Terre tourne, les vents sont déviés vers la droite (dans l’hémisphère nord) par la force de Coriolis jusqu’à ce qu’un savant équilibre soit atteint entre cette dernière et la force du gradient de pression. Le vent devient dès lors parallèle aux isobares et tourne autour des dépressions ; on l’appelle alors « vent géostrophique ».

Or ce bel équilibre est fréquemment rompu,en particulier lorsque le flux subit une accélération (au sens physique du terme, tel que ci-dessus). Proche du sol, il s’agit généralement d’une décélération due à la friction de la masse d’air sur la surface terrestre. En altitude en revanche, les trois types d’accélération entrent en jeu : accélération proprement dite (à l’entrée d’un cœur de jet par exemple), décélération (à la sortie d’un cœur de jet) et courbure du flux (vorticité positive ou négative). Lorsque l’équilibre entre le gradient de pression et la force de Coriolis est rompu et que le vent n’est plus parallèle aux isobares, il est appelé « vent agéostrophique ».

Convergence, divergence et mouvements verticaux

Lorsqu’une masse d’air s’écarte des « rails » représentés par les isobares, elle tend à converger vers certains endroits, appelés comme il se doit, zones de convergence et à diverger à d’autres endroits appelés zones de divergence. Lorsque ces zones sont proches du « couvercle » représenté par la tropopause (environ 12'000 m sous nos latitudes), l’air en surplus des zones de convergence ne peut s’évacuer que vers le bas, provoquant subsidence et asséchement de la masse d’air, puis divergence au niveau du sol. A l’inverse, l’appel d’air provoqué par les zones de divergence d’altitude est à l’origine de mouvements ascendants de large échelle favorisant précipitations et orages, ainsi que de convergences dans les basses couches de l’atmosphère.

Du point de vue de la prévision, les zones de divergence dynamique voisines de la tropopause sont donc essentielles pour définir les potentielles ascendances, donc les zones de mauvais temps. C’est pour cette raison que le météorologue les traque sans relâche.

Il a été démontré mathématiquement (mais nous vous faisons grâce de cette démonstration…) que les mouvements agéostrophiques se produisent toujours de la droite vers la gauche du vecteur d’accélération de la masse d’air ; ainsi les zones de convergence/subsidence se situent à gauche d’une entrée de jet et les zones de divergence/ascendance se situent à droite. À la sortie du jet, où se produit une décélération, c’est l’inverse. Dans les zones de courbure du flux (accélération centripète), la zone de divergence/ascendance se trouve en aval du couloir dépressionnaire et la zone de convergence/subsidence en amont.

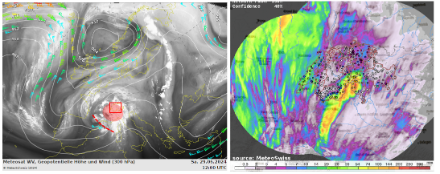

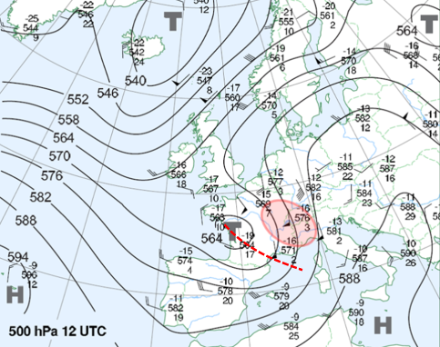

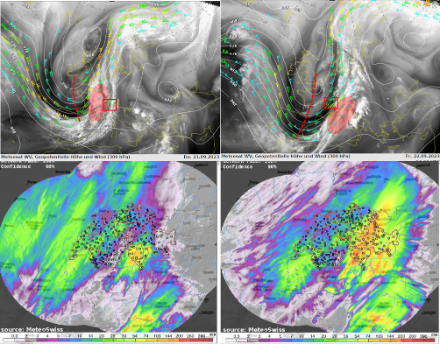

L’illustration qui ouvre cet article montre en bleu les principales zones de convergence/subsidence et en rouge les principales zones de divergence/ascendance en Europe occidentale pour ce dimanche 27 octobre à 12 UTC.

Quelques exemples concrets

Les zones de divergence en altitude (appelées en anglais zones de PVA pour « positive vorticity advection ») peuvent être de plus ou moins grande ampleur. En été, de petits couloirs dépressionnaires peu marqués peuvent suffire à donner l’impulsion à des orages. Des zones de divergence plus prononcées associées à beaucoup d’instabilité et à une masse d’air très riche en eau précipitable peuvent en revanche provoquer d’abondantes précipitations, comme ce fut le cas le 29 juin de cette année – de sinistre mémoire en Valais – ou encore des supercellules orageuses très vigoureuses comme celle du 20 juin 2013 qui a brutalement interrompu la fête fédérale de gym de Bienne.

Conclusion

Les systèmes météorologiques sont complexes et chaotiques. Pour mettre en exergue tel ou tel élément comme nous avons tenté de le faire dans cette série d’articles consacrés à la circulation générale de l’atmosphère, force est de maltraiter un peu la réalité et de la simplifier à l’extrême. Ainsi, aussi compliquée la théorie puisse-t-elle apparaître au lecteur, elle reste très loin d’illustrer correctement la subtilité, la richesse et la complexité des mouvements de l’atmosphère. Une théorie prise en défaut sur un cas particulier ne signifie donc pas qu’elle est fausse, mais que des éléments non pris en compte dans le postulat de départ interviennent.

Merci aux courageux lecteurs et lectrices qui ont pris la peine de se re-plonger avec nous dans les fondamentaux de la physique. Nous espérons qu’ils leur auront ouvert la porte et les yeux sur une réalité complexe et fascinante, et surtout donné envie d’en apprendre toujours davantage par eux-mêmes.

Ci-dessous, quelques liens sur les autres articles de cette série et sur des articles traitant de sujets similaires :

- La circulation générale de l’atmosphèpre : 1ère partie

- La circulation générale de l’atmosphèpre : 2ème partie

- La circulation générale de l’atmosphèpre : 3ème partie

- La circulation générale de l’atmosphèpre : 4ème partie

- Les mathématiques : le langage de Dieu ?

- La force de Coriolis

- La saison des pluies

- Les déserts