Navigation des services

Recherche

L'image ci-dessus représente un paysage typique du Cameroun durant la saison des pluies. On perçoit une ambiance lourde et moite, et l'état de la route laisse deviner des pluies fréquentes et intenses. Par quoi sont-elles provoquées, et pourquoi seulement à certaines périodes de l'année, vous en saurez plus dans quelques instants !

Le mécanisme de la saison des pluies

Sous les tropiques, on parle de saison des pluies, parce que la grande majorité des précipitations est concentrée sur certaines périodes de l'année. Ces périodes de pluies sont séparées par des périodes de relative sécheresse. Le mécanisme à l'œuvre dans ce phénomène est d'origine astronomique.

Nous avons vu dans bon nombre de précédents articles que le réchauffement d'une masse d'air se fait pour une partie non négligeable « par le bas », soit au contact d'un sol chaud.

Nous avons vu également que l'ascendance d'une masse d'air - à l'origine des précipitations - peut être provoquée par deux mécanismes distincts : le soulèvement à la frontière entre deux masses d'air – les fronts (perturbations) – ou le soulèvement par instabilité – la convection – très dépendante du réchauffement de la surface terrestre.

Sous nos latitudes, nous avons les deux : des passages de perturbations, ainsi que de la convection (cette dernière principalement au printemps et en été). Sous les tropiques en revanche, seule la convection est présente, sous forme d'orages notamment.

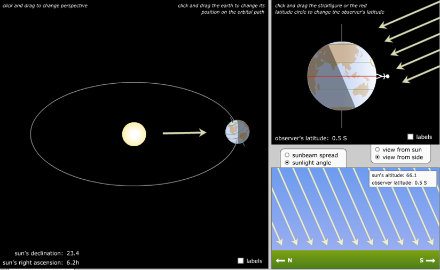

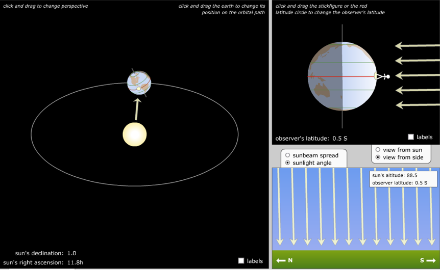

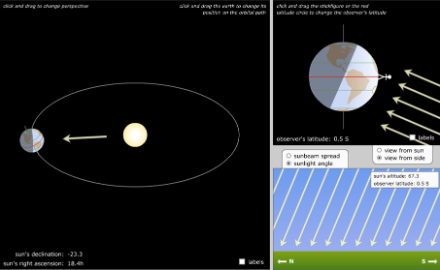

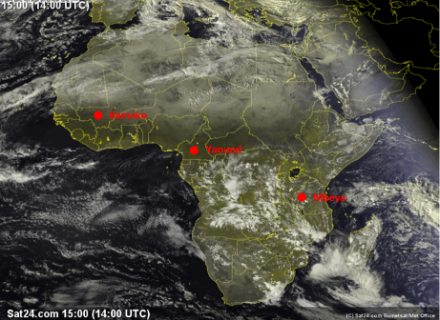

Les quelques images ci-dessous montrent les régions de la Terre les plus exposées au réchauffement diurne en fonction de deux périodes clefs de la révolution de notre planète autour du Soleil : les équinoxes de printemps et automne et les solstices d’hiver et d’été.

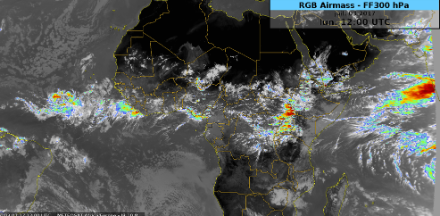

Aux latitudes de plus fort réchauffement (où le soleil est au zénith), l'instabilité de la masse d'air est plus marquée qu'aux latitudes avoisinantes. C'est donc là que l'activité convective principale a lieu sous la forme d'une bande orageuse suivant peu ou prou le parallèle en question ; on l'appelle la "zone de convergence intertropicale".

Ainsi, tout au long de l'année, cette zone orageuse suivra le parcours du soleil dans le ciel, et oscillera entre 23 degrés de latitude nord (tropique du Cancer) et 23 degré de latitude sud (tropique du Capricorne) ; c'est la saison des pluies. Il s'ensuit que les régions comprises entre les tropiques auront deux saisons des pluies (en théorie du moins) et que les tropiques eux-mêmes n'en auront qu'une, mais un peu plus longue.

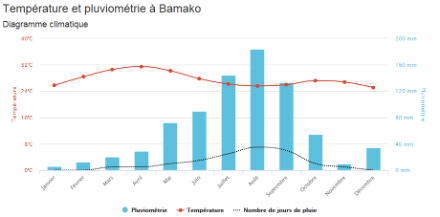

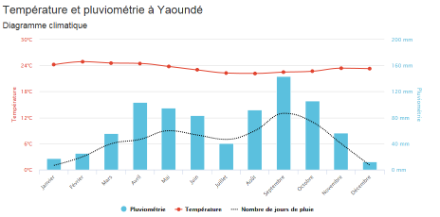

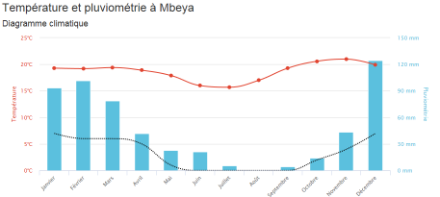

Si l’on considère les diagrammes climatiques de certaines villes situées respectivement proches des tropiques du Cancer (Bamako) et du Capricorne (Mbeya) ainsi que de l’équateur (Yaoundé), on constate que les périodes les plus arrosées correspondent bien – avec un peu d’inertie – au passage de la zone de convergence intertropicale aux équinoxes de printemps et automne (Yaoundé), au solstice d’hiver (Mbeya) et au solstice d’été (Bamako).

Cela ne vous aura sans doute pas échappé, les zones arrosées par la zone de convergence intertropicale lors de la saison des pluies correspondent aux régions boisées. Au nord et au sud de celles-ci s’étendent des déserts, hors d’atteinte à la fois de la zone de convergence et des ondulations du front polaire. Nous y reviendrons dans un article ultérieur.