Navigation des services

Recherche

Ce blog naviguera entre mer en montagne, mais pour respecter un minimum la chronologie, il nous faut commencer par la montagne. Le drame qui va se jouer sur les flancs du plus haut sommet des Alpes met en jeu sept hommes, tous alpinistes expérimentés et parmi les meilleurs de leur époque : quatre Français, trois Italiens. Partis de la vallée le 8 ou le 9 juillet, ils se rejoignent (par hasard) sur le versant italien du Mont Blanc, pour en réaliser la première ascension convoitée par le pilier central du Frêney. L’approche et le début de l’ascension se déroulent dans de bonnes conditions : les pressions sont élevées, le temps est beau.

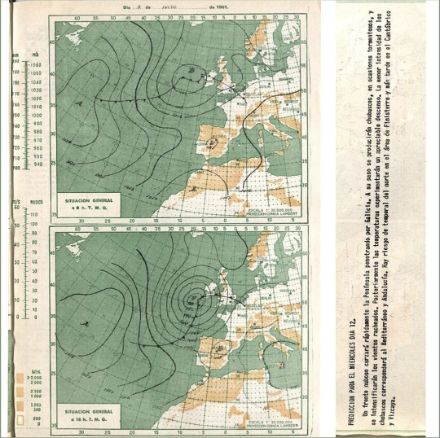

Déroulons le fil de ces premiers jours en étudiant les réanalyses (modèle ECMWF-ERA5 / Copernicus, images via Météociel.fr) et les analyses et bulletins faits à l’époque par nos collègues de l’époque (images : archives de MétéoSuisse).

Notons que ces bulletins ne sont d’aucune aide à nos sept alpinistes, puisque, ne disposant d’aucun moyen de communication, ils ne peuvent les lire. En 1961, les radio-transmetteurs portables sont encore trop lourds et peu autonomes pour être utilisés en alpinisme, leur usage est encore réservé aux expéditions lourdes ou de secours.

En guise de prévisions météorologiques, les alpinistes disposent seulement d’un baromètre pour suivre l’évolution de la pression atmosphérique, de leurs yeux pour observer le ciel, et de leur expérience.

Un premier orage

Le mardi 11 juillet 1961 vers midi, les sept alpinistes touchent à leur but : ils se trouvent vers 4500 m d’altitude, et il leur reste seulement 80 m d’escalade difficile avant d’atteindre les dernières pentes faciles qui conduisent au sommet du Mont Blanc. C’est alors que le temps se dégrade, très rapidement : en une heure seulement, un orage les frappe de plein fouet. C’est le début de la « tragédie du Frêney ».

En haute montagne, même un orage isolé d’après-midi peut être extrêmement dangereux : l’orage survient souvent plus rapidement qu’en plaine, le risque de foudroiement est accru, il peut être difficile voire impossible de se mettre à l’abri, les dangers inhérents à la haute montagne sont multipliés par les chutes de neige, le brouillard et les rafales de vent. Si l’orage se prolonge, le risque d’être bloqué est réel.

Le mardi 11 juillet 1961, donc, en début d’après-midi, un orage frappe les hauteurs du Mont Blanc. Mais il ne s’agissait pas d’une simple cellule orageuse isolée d’évolution diurne, s’atténuant en fin de soirée : ces orages sont dynamiques et répétés, la dégradation orageuse est assez généralisée du Massif central aux Alpes, et s’étend aux régions de plaine en soirée.

Avec le peu de données de nous disposons, il est difficile de dire à quel point ces orages sont violents. On peut supposer qu’ils sont assez forts, mais ils ne le sont pas suffisamment pour être mentionnés dans les journaux du lendemain. Quoi qu’il en soit, en haute montagne, ça ne fait pratiquement aucune différence : à 4500 m et en pleine paroi, un orage est toujours violent. La foudre frappe tout proche des sept alpinistes, l’un d’eux est sonné. Ils s’abritent au mieux, puis comme l’orage se prolonge jusqu’au soir, tous sont contraints à un bivouac précaire sur d’étroites terrasses en pleine paroi. L’orage s’apaise dans la nuit, mais la neige continue de tomber. « La neige qui tombe, chose très grave, nous apporte presque un soulagement : nous avons échappé à la foudre et nous sommes vivants. »

Mardi après-midi et dans la soirée, on relève 20 mm de pluie au Grand-Saint-Bernard, 12 mm à Genève, 15 mm à Sion. À 4500 m, c’est près de 60 cm de neige qui sont tombés… Pour les alpinistes du Mont Blanc, la situation est déjà très périlleuse. Mais pour le météorologue qui analyse (ou réanalyse) le temps à l’échelle de l’Europe, cette dégradation de mardi soir reste anecdotique en comparaison de ce qui se profile sur l’Atlantique.

Une puissante cyclogenèse

Pendant ce temps, on voit qu’une puissante branche de jet s’est infléchie sur l’Atlantique. Cela va de pair avec le creusement de la dépression que l’on peut observer sur les cartes d’analyse au sol au sud-ouest de l’Irlande. Le mardi 11 juillet, c’est une cyclogenèse explosive qui se produit sur l’océan : selon l’AEMET (service météorologique espagnol), le minimum dépressionnaire se creuse de 16 hPa en seulement 12 heures, et de 21 hPa en 24 heures, ce qui lui fait manquer de peu le titre de « cyclogenèse explosive » ou « bombe météorologique » (il faudrait 24 hPa en 24 heures). Mais qu’importe le vocabulaire. En hiver, une telle dépression n’aurait pas de caractère exceptionnel, mais provoquerait déjà une jolie tempête. En revanche, en été, c’est une autre histoire…

Mardi soir, le front froid emmené par cette dépression explosive s’approche de la Galice. En seconde partie de nuit et mercredi matin, la mer et le vent se déchaînent sur le golfe de Gascogne, et particulièrement le long de côte nord de l’Espagne où se produit une violente « galerne ». Ce mot générique désigne un renversement soudain des vents, passant du secteur sud (vent de terre) au secteur ouest à nord-ouest, accompagné d’une brusque baisse des températures. Ce phénomène typique de la région se produit généralement entre mai et octobre, et son origine météorologique peut varier. Ici il s’agissait d’une galerne de type frontal, particulièrement forte du fait de la puissance de la dépression atlantique mais aussi d’une masse d’air chaude sur l’intérieur de la péninsule ibérique, renforçant le contraste thermique.

La galerne qui frappe la côte cantabrique dans la nuit et le matin du 12 juillet 1961 est exceptionnellement violente. La veille, le bulletin de l’AEMET a averti du risque de tempête. Mais l’information a mal circulé, car de nombreux navires ont encore un mauvais équipement radio. Après une journée de pêche au thon par temps clément la veille, les équipages sont surpris pendant le repos, en pleine nuit. Circonstance aggravante : de nombreux bateaux censés rentrer au port tous les soirs étaient partis pour une marée de deux jours et se trouvaient en mer cette nuit-là, selon la Guilde des pêcheurs de Llanes. Sur la côte cantabrique, le bilan est lourd : 21 navires sont perdus, 83 hommes périssent en mer.

Les conditions météorologiques, comme on le verra, resteront défavorables pendant encore plus de 24h, ce qui compliquera le retour des navires ayant subi des avaries en mer.

Plus tard dans la journée de mardi 12, la tempête atteint les côtes françaises, qui seront aussi durement touchées. Les propos de Roland Mornet, cités ici, sont éloquents : « Le 11 juillet au soir, le temps était magnifique. Les étoiles se miraient dans l'eau. […] Dans la matinée du 12, une grosse houle s'établit. Le vent souffle bientôt en furie. La mer devient toute blanche, comme un cheval au galop. [Des abords de l'île d'Yeu, de Rochebonne, des Baleines], tous les chalutiers sont en fuite. »

Dix marins des Sables-d’Olonne perdent la vie, quatre de l’Île-Dieu. De la côte landaise à la Manche, les rafales dépassent largement 100 km/h. Les journaux mentionnent une rafale de 162 km/h à Cherbourg. Un sting jet, peut-être ? L’hypothèse paraît plausible, mais reste invérifiable.

Fausse embellie dans les Alpes

À l’aube de mercredi 12, les alpinistes sont stupéfiés de la quantité de neige tombée pendant la nuit. Mais à l’est le ciel est incandescent, de belles éclaircies semblent s’ouvrir. Walter Bonatti, premier de la cordée italienne, relate : « Il semble qu’une journée splendide se prépare. Alors un sentiment de bonheur nous envahit : l’énorme quantité de neige et le gel terrible qui lui succède laissent présager du beau temps. » Las, le mauvais temps reprend vite et contraint les sept alpinistes à patienter encore sur leurs terrasses suspendues. Ces montagnards expérimentés restent pourtant optimistes : « Pendant l’éclaircie, j’ai remarqué que la neige est tombée à basse altitude, sur les prés verts des alpages en face de nous. Nous ne pouvions pas penser qu’après une chute de neige aussi abondante la tourmente reprendrait. […] En cette saison, le mauvais temps ne peut pas durer bien longtemps. »

C’est là une règle qui peut marcher assez souvent : les précipitations suivies d’un fort refroidissement correspondent au passage d’un front froid, à l’arrière duquel on retrouve *souvent* (mais pas toujours) le vent du nord et une masse d’air plus sèche, avec davantage d’éclaircies et des précipitations intermittentes, voire même rapidement du beau temps si ce front froid est poussé par un fort anticyclone. Hélas, cette fois il n’en est rien. Malgré les dictons, il n’y a pas de règle absolue en météorologie, et la suite de l’histoire prouvera qu’on ne peut pas prévoir le temps en se basant uniquement sur son expérience.

Comme on l’a vu, une nouvelle dépression s’est creusée sur l’Atlantique : après avoir provoqué une tempête sur les côtes espagnoles et françaises, elle s’apprête à aborder les Alpes. Les éclaircies du mercredi 12 au matin dans les Alpes ne sont qu’un interlude, le calme avant une nouvelle tempête. En plaine et dans les vallées à foehn, avec des températures sont estivales et les éclaircies sont belles : 10 heures de soleil à Genève, 6 heures à Zermatt. Mais dans le massif du Mont Blanc, exposé aux courants de secteur ouest et où l’orographie favorise les précipitations, aucune trace de cette embellie. Ainsi, Bonatti raconte, toujours le mercredi : « Il continue à neiger, de plus en plus fort. De l'intérieur de la tente je demande à Gallieni qui est au nord : « De quel côté souffle le vent ? - Toujours de l'ouest, il me semble », répond-il. Cela signifie : tempête. »

Pari perdant

Ce qui pousse les alpinistes à attendre plutôt qu’à commencer à descendre, c’est l’espoir de sortir par le haut. Il leur suffirait d’une demi-journée d’éclaircie (estiment-ils) pour gagner un abri en sortant de leur paroi par le haut, tandis qu’une retraite vers la vallée serait beaucoup plus longue, pénible et incertaine. Mais cette éclaircie ne viendra jamais.

Mercredi 12 au soir, le front froid qui a causé tant de dégâts sur la côte atlantique vient donc balayer les Alpes (conformément aux prévisions de l’Institut, s’il vous plaît !). Son passage occasionne des orages violents et un fort coup de vent. Sous le Mont Blanc, une nouvelle nuit passe : toujours à 4500 m, toujours dans la tempête, mais dans un air qui se refroidit nettement…

La Tribune de Lausanne rapporte : « Dans la nuit de mercredi à jeudi, de forts orages se sont abattus sur le canton, provoquant des chutes importantes de fruits et des courts-circuits, principalement dans le haut et le centre. Il y a longtemps que le vent n'avait soufflé avec une telle violence. La neige est tombée, en outre, sur les hauteurs. » Aux stations de mesure, des cumuls importants sont observés entre mercredi matin et jeudi matin : 46 mm à Vevey, 54 mm à Fribourg notamment.

Le jeudi 13, le matin et en journée, comme une liaison frontale reste active sur la Suisse, le ciel est couvert dans toutes les régions avec des précipitations significatives, même en plaine (10 à 20 mm), et le vent reste soutenu. La masse d’air se refroidit encore légèrement. L’isotherme du zéro degré s’abaisse sous les 2500 m, et les alpages blanchissent jusque vers 1800 m. Aux stations de mesure de plaine, les températures maximales, qui frôlaient les 30 °C le mercredi, atteignent à peine 18 °C à Genève et à Sion. Pour référence, c’est deux degrés plus froid que le 8 juillet 2025, seule journée véritablement fraîche de ce mois de juillet. (En France aussi le temps est très frais et encore venteux. Sur la façade atlantique, du point de vue des marins, « la tempête continue », compromettant les opérations de sauvetage.)

Pendant ce temps, l’optimisme des alpinistes commence finalement à décliner. « Nous tentons de nous donner du courage en nous disant une fois de plus que demain, vendredi, il fera beau. Mais nous n'en sommes plus très convaincus. Dans mon for intérieur, j’en suis déjà à réfléchir à la méthode la plus sûre pour redescendre par l’itinéraire que nous avons pris à la montée : pour moi, le sommet du Pilier est désormais inaccessible », écrit Bonatti. Et en effet, il n’y aura pas d’amélioration vendredi : comme on le voit ci-dessous avec la carte de réanalyse à 300 hPa, un courant d’ouest-nord-ouest toujours vigoureux se maintient de l’Atlantique à la France, promettant d’amener encore beaucoup d’humidité sur les massifs des Alpes occidentales.

Déjà jeudi 13 au soir et la nuit suivante, emmenée par ce fort courant d’ouest, c’est un front chaud qui aborde les Alpes, amenant une nouvelle vague de précipitations. C’est seulement vendredi 14 au matin, après 60 heures dans la tempête qui se poursuit, que nos sept alpinistes se décident à battre en retraite.

Météorologiquement, la suite de l’histoire est simple : un courant d’ouest se maintient sur les Alpes, avec des perturbations modérées qui se succèderont jusqu’au mercredi 19 juillet inclus !

Du point de vue de l’alpinisme en revanche, le drame ne fait que commencer : la descente, très complexe et toujours dans la tempête, achève d’épuiser les corps et les esprits. Une nuit dans une crevasse vendredi soir (« Au cours de la nuit soixante nouveaux centimètres de neige sont tombés, et cela continue »), un des compagnons qui meurt d’épuisement le samedi matin, un autre qui perd la raison, une séparation du groupe samedi soir, puis une descente dans la nuit jusqu’au refuge. La tragédie se conclut dimanche matin avec l’aide des équipes de secours. Sur les sept alpinistes, il n’y a que trois survivants.

Pendant cette même période, trois alpinistes disparaissent également au Galenstock dans le mauvais temps. Lundi 17 au matin, les colonnes de recherches dans ce secteur font encore état d’une épaisseur d’environ un mètre de neige fraîche !

Les drames de juillet 1961 de la côte atlantique marquent encore les esprits des marins, et celui du Mont-Blanc hante encore aujourd'hui l’imaginaire des alpinistes. Les intempéries exceptionnelles responsables de ces drames méritent aussi d’habiter la mémoire des météorologues et météophiles, et parmi eux surtout ceux dont la passion s'étend vers le monde de la montagne, celui de la mer, ou d'autres encore.

Références et liens

Sur la tempête du 12 juillet :

- Blog AEMET sur la notion de « galerne » (en espagnol)

- Récit par les Guilde des pêcheurs de Llanes (en espagnol)

- Chronique par les amis de du Musée de la pêche

- Article Ouest-France pour les 60 ans de la tempête

Sur la tragédie du Frêney :

- Article Montagnes-Magazine

- Frêney-Tragödie (page Wikipedia en allemand, assez détaillée)

- Au milieu de l'été, un invincible hiver - Virginie Troussier (Guérin, 2021)

- Montagne d'une vie - Walter Bonatti (Flammarion, 1997)

- Montagne pour un homme nu - Pierre Mazeaud (Arthaud, 1971)

Sur d’autres tempêtes et intempéries estivales :