Navigation des services

Recherche

Le développement de la météorologie en Suisse est un voyage fascinant à travers des siècles de progrès scientifiques et d'innovations technologiques. Des premières observations météorologiques aux prévisions numériques ou, plus récemment, liées à l’intelligence artificielle, la Suisse a joué un rôle important dans ce domaine.

- 1545-1576 : premiers enregistrements météorologiques réguliers à Zurich

- 1798 : première station suisse avec des observations régulières à Genève

- 1863 : mise en place de 88 stations d'observation par la Société suisse des sciences naturelles

- 1878 : premières prévisions météorologiques quotidiennes dans le quotidien NZZ

- 1880 : création de l’Institut Suisse de Météorologie (ISM)

- 1887 : installation d’une station météorologique occupée en continu sur le Säntis

- 1909 : première climatologie complète de la Suisse

Chronologie des principaux événements

4e siècle avant J.-C.

Aristote tente d'expliquer les processus qui se déroulent dans l'atmosphère. En l’absence d’instruments de mesure météorologiques, il se limite à décrire les phénomènes qu’il observe.

15e siècle

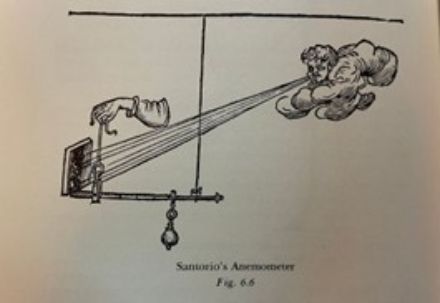

Vers 1450, Leon Battista Alberti construit les premiers anémomètres : le déplacement d’une plaque autour d’un axe permet d’estimer la vitesse du vent.

16e siècle

Leonard de Vinci (1452 - 1519) est considéré comme l'inventeur de l'hygromètre (appareil mesurant l'humidité de l'air). Galileo Galilei (1564 - 1641) découvre les bases de la mesure de la température : la densité des liquides varie avec la température.

Premières observations météorologiques

La météorologie en Suisse a débuté au 16e siècle. Des érudits se mettent à observer et étudier les phénomènes naturels de manière plus approfondie.

Les plus anciennes informations météorologiques enregistrées régulièrement en Suisse proviennent de Wolfgang Haller, administrateur de la cathédrale de Zurich. Elles couvrent et la période de 1545 à 1576 et sont uniques dans l'histoire météorologique du troisième quart du 16e siècle en Suisse.

En 1697, le naturaliste zurichois Johann Jakob Scheuchzer lance un appel pour que les mesures météorologiques soient effectuées selon des règles uniformes dans le plus grand nombre d'endroits possible. Bien que son appel ait d'abord été peu suivi, des observations régulières ont commencé au 18e siècle dans plusieurs villes comme Bâle, et se sont poursuivies presque sans interruption jusqu'à aujourd'hui.

17e siècle

Evangelista Torricelli (1608 - 1647) invente le baromètre (appareil qui mesure la pression atmosphérique). Blaise Pascal découvre (1647) que la pression atmosphérique diminue avec l'altitude. Il est immortalisé dans l'unité de mesure standard de la pression (hPa = hectoPascal).

Au 17e siècle, des scientifiques florentins inventent le thermomètre (Galileo/Santorio) et le baromètre (Torricelli), qui sont toujours utilisés aujourd'hui.

18e siècle

Daniel Gabriel Fahrenheit invente le thermomètre à mercure et définit en 1714 l'échelle de température qui porte son nom. Anders Celsius s'oriente vers le point de fusion et d'ébullition de l'eau, l'échelle Celsius est née (1742).

Vers 1780, le Genevois Horace-Benedict de Saussure invente l'hygromètre à cheveux (appareil qui mesure l'humidité de l'air), ce qui donne un nouvel élan à la recherche météorologique en Suisse.

En Suisse toujours, les chercheurs commencent à mesurer systématiquement la pression atmosphérique, la température et l'humidité de l'air. Jusqu'au 19e siècle, le nombre de sites d'observation est toutefois resté très modeste. De plus, les données sont souvent enregistrées de manière irrégulière et imprécise et donc non comparables entre elles.

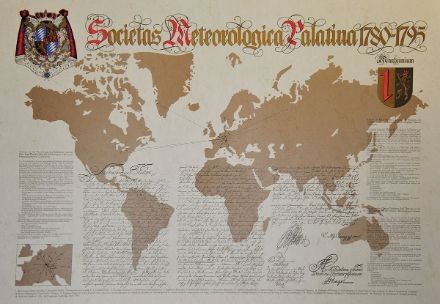

Societas Meteorologica Palatina

En 1780, le prince électeur Karl Theodor fonde à Mannheim la "Societas Meteorologica Palatina". Elle organise pour la première fois des observations météorologiques à l'échelle mondiale dans 39 stations. La transmission des données correspond à l'état de la technique de l'époque : les valeurs mesurées sont envoyées à Mannheim à l'aide de chevaux et de bateaux, puis publiées dans des annuaires. En raison de troubles politiques et de la mort du prince électeur, la "Societas Meteorologica Palatina" cesse à nouveau ses activités à la fin du 18e siècle.

19e siècle

Le physicien genevois Marc Auguste Pictet installe les deux premières stations suisses d'observations régulières en 1798 à Genève et en 1817 au Grand-Saint-Bernard.

En 1823, il propose à la Société suisse des sciences naturelles de mettre en place un premier réseau d'observation de 12 stations équipées de baromètres et de thermomètres. Les stations sont en service entre 1823 et 1837.

Ces données n'intéressaient pas seulement les scientifiques, mais aussi la population. C'est pourquoi certains cantons décidèrent de mettre en place leur propre réseau d'observation (Berne en 1830, le Tessin en 1843, Thurgovie en 1855).

L'augmentation du trafic maritime accroît le besoin d'une description/classification aussi uniforme que possible de la force du vent. En 1806, Francis Beaufort regroupe les différentes approches dans l'échelle de Beaufort, qui décrit les effets des différentes forces de vent sur terre et sur mer.

Au cours 19e siècle, souvent pris par la guerre, le développement de la météorologie stagne dans un premier temps. La communication par contre progresse - un domaine de plus en plus important pour la météorologie – et révolutionne la transmission des données : en 1837, Samuel Morse invente son alphabet du même nom.

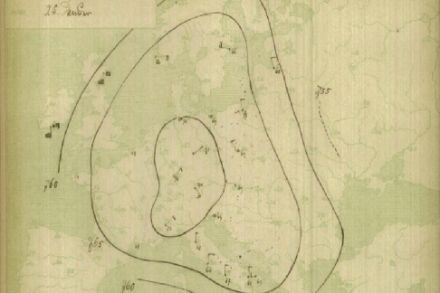

Premières observations et prévisions organisées en Suisse

Le 1er décembre 1863, la Société suisse des sciences naturelles (SHSN) a mis en place 88 stations d'observation avec des règles et des instruments uniformes. Les résultats des observations sont publiés dans des rapports annuels.

Le 1er juin 1878, la NZZ publie les premières prévisions météorologiques quotidiennes. Peu après, d'autres journaux suivent. Ces prévisions étaient basées sur des observations suisses et sur des rapports de l'Observatoire de Paris.

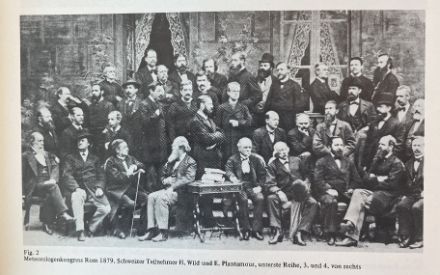

Premier congrès de météorologues

En 1873, le "premier congrès de météorologues " tisse des liens météorologiques entre les États.

En 1878, un vote sur une coopération internationale institutionnalisée a lieu à Utrecht. L'Organisation météorologique internationale est ensuite créée lors d'une réunion de météorologues à Rome en 1879. L'un des fondateurs et l'un des premiers présidents du Comité météorologique international était le Suisse H. Wild, qui était alors directeur du service météorologique russe.

Fondation de l’Institut suisse de météorologie (ISM)

En 1880, le Conseil fédéral décide de fonder l’Institut Suisse de Météorologie (ISM). Les travaux débutent le 1er mai 1881. Sous la direction de R. Billwiller senior, le nouvel institut diffuse quotidiennement :

- Des bulletins météo avec cartes d'Europe

- un tableau d'observations

- un aperçu de la situation générale

- et des prévisions pour le lendemain

Dès le début, le siège principal se trouvait à Zurich, tout d'abord à proximité de l'observatoire. A partir de 1891, l’ISM trouve place à l'Institut de physique de l'école technique supérieure. Les bureaux comprennent une dizaine de pièces avec un appartement pour l'observateur. Il y a de plus une tour pour les mesures du vent, une terrasse pour l’observation des nuages et du soleil et enfin un jardin d'instruments pour les mesures de température, de pression, de pluie et de neige. Le nombre de fonctionnaires et d'employés passe de 4 au début à 6 en 1879, puis à 8 en 1900 et à 14 au début de la Première Guerre mondiale.

Les stations d'observation sont complétées par des stations pluviométriques. Ce réseau est devenu rapidement beaucoup plus dense que le réseau initial. La raison en est que les précipitations sont réparties de manière beaucoup plus irrégulière dans l'espace que la température, par exemple.

L'introduction des totalisateurs vers 1915 représente une étape importante : Cet instrument de mesure permet pour la première fois de collecter des données de manière automatique. Les précipitations annuelles sont relevées une fois par an (en automne). On place également des totalisateurs dans des régions de plus haute altitude (entre autres à proximité de glaciers).

L’ISM effectue également des observations climatologiques et des recherches scientifiques publiées dans des rapports annuels. Il s'agit par exemple d'études sur l'origine du fœhn ou des inondations. Ces rapports intéressent aussi bien les climatologues que différents secteurs économiques : agriculture, énergie hydraulique et industrie électrique se développent en effet peu à peu.

Sous la pression de l'Organisation météorologique internationale, une station météorologique est installée au sommet du Säntis (2500 m) et fonctionne en continu depuis octobre 1887. Un legs de 125 000 francs d'un commerçant schaffhousois sans enfants a permis la construction d'un observatoire. Douze observateurs y oeuvrent jusqu'en 1969, parfois accompagnés de leurs épouses.

L'activité d'observateur sur le Säntis n'est pas sans danger. Les observateurs sont parfois exposés à des vents de plus de 200 km/h.

Ci-dessous de plus amples informations sur l'intéressante histoire de l'observation météorologique sur le Säntis :

Les premières études climatologiques

Les premières données de mesure font rapidement l'objet d'une analyse climatique. Une première étude est publiée en 1873, dix ans après la mise en place du réseau d'observation. En 1909, on publie la première climatologie complète de la Suisse, basée sur une période d'observation de 37 ans (1864-1900).

Alfred de Quervain et les débuts de l’aérologie

Alfred de Quervain, scientifique polyvalent, contribue largement à la promotion des activités aérologiques de l’ISM. Il développe notamment un théodoliteparticulier pour suivre les ballons-sondes et organise deux expéditions au Groenland. Il fonde le Service sismologique suisse.

La théorie du front polaire

Dans les années 1920, les bases scientifiques de la prévision météorologique sont fondamentalement renouvelées par la théorie du front polaire de l’électrodynamicien Vilhelm Bjerknes. L'ISM est l'un des premiers services météorologiques à se familiariser avec cette théorie, en dehors de la Scandinavie.