Navigation des services

Recherche

L’effet de foehn

Lorsque l’on entend parler de « foehn », quelque soit la région où l’on se trouve, Alpes, Pyrénées, Massif Central ou Rocheuses, un dénominateur commun émerge : il s’agit d’un vent turbulent, chaud, sec et qui descend les vallées. Ces ingrédients combinés ensemble définissent exactement l’effet de foehn, qui est le processus physique par lequel de l’air qui descend le long d’une pente se comprime, se réchauffe et s’assèche. Devenant plus chaud et donc moins dense, l’air devient aussi plus sensible aux frottements avec le sol, apparaissent alors plus facilement des turbulences ou des rafales.

Cet effet de foehn se produit partout dans le monde, dès lors que de l’air descend une pente, même si le dénivelé n’est pas très important : en bordure d’un plateau, dans une vallée, sous le vent d’une montagne. Par exemple, les températures très douces relevées en situation de sud-ouest à Delémont sont liées à un effet de foehn, l’air s’écoulant depuis les Franches Montagnes.

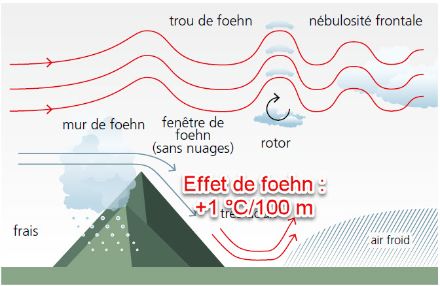

D’ailleurs, ce réchauffement est de l’ordre de 1 °C tous les 100 m descendus. Autrement dit, une masse d’air qui aborderait le Simplon, situé à environ 2000 m, avec une température de 0 °C et qui dévalerait la vallée se retrouverait à Viège (environ 600 m) à une température de 14 °C.

Ainsi, le concept théorique classiquement et massivement partagé sur le foehn présenté ci-dessous n’est pas tout à fait exact : l’effet de foehn n’est pas dépendant de ce qu’il se passe au vent du relief tant que l’air s’écoule. Le foehn peut se produire avec ou sans précipitations. D’ailleurs, le plus souvent, c’est du foehn « sec » qui se produit, sans précipitations et parfois même sans nuages.

Différents types de foehn

L’effet de foehn se manifeste dans des configurations météorologiques très différentes, dès lors que l’air descend le long d’une pente et ainsi, se comprime, se réchauffe et s’assèche.

Mais comment l’air peut-il s’écouler vers le bas ? Deux mécanismes principaux ont pu être identifiés :

- La différence de pression de part et d’autre d’un relief qui engendre du vent, l’air suivant la pente : on qualifie dans ce cas le foehn de « synoptique » car lié à des différences de pression atmosphérique.

- La différence de densité entre deux masses d’air qui se rencontrent au niveau d’un massif, l’air le plus dense tendant à s’écouler par les cols à l’image d’une baignoire qui déborde : dans ce cas, on parlera de foehn de basses couches ou « hydrostatique », car il n’est pas soutenu par de forts vents à hauteur des crêtes.

Le foehn « traditionnel » étant souvent connu, le paragraphe suivant se concentre sur le foehn de basses couches.

Foehn de basses couches

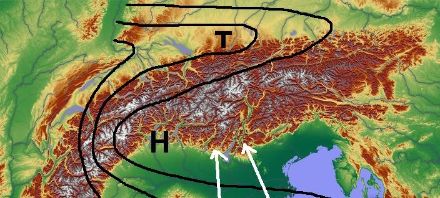

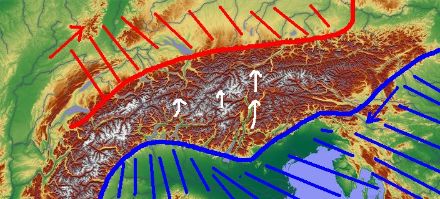

Cette situation survient lorsque des masses d’air différentes entrent en contact au niveau d’un massif montagneux. Dans le cas des Alpes, la configuration propice est une haute pression centrée sur le nord-est de l’Europe, entraînant de l’air froid dans les basses couches de la plaine du Pô et ainsi, contre le versant sud des Alpes. Jetons un coup d’œil sur la situation du 15 mars 2020 qui s’est avérée un cas d’étude sur le foehn de basses couches. Sur la carte de la situation générale de cette journée présentée ci-dessous, on constate bien la présence d’une haute pression sur l’est avec l’isobare 1020 hPa qui suit la courbure de l’arc alpin, indiquant une surpression au Sud.

Pour en savoir plus sur les masses d’air en présence de part et d’autre de l’arc alpin, analysons les radiosondages mesurés à Payerne et à Milan le 15 mars 2020 autour de midi.

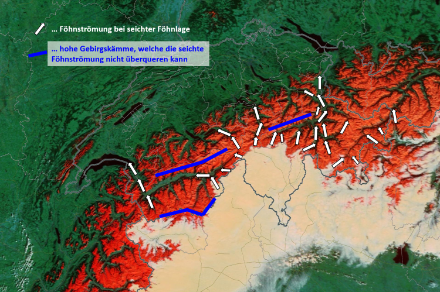

On constate qu’en dessous de 700 hPa soit environ 3000 m, la masse d’air au Sud est nettement plus froide que celle au Nord des Alpes, l’écart de température approchant même la dizaine de degrés vers 2000 à 2500 m. L’air situé à hauteur des cols alpins côté sud de la crête principale est plus dense que celui situé immédiatement au nord : il peut s’écouler vers le nord. Si l’air froid au Sud n’atteint pas l’altitude des cols les plus bas, alors il n’a aucune chance de pouvoir passer.

Les radiosondages fournissent aussi le vent en altitude. Fait remarquable à Payerne comme à Milan, le vent en altitude (et en particulier vers 2500 à 3000 m) est faible (30 à 40 km/h) et de secteur ouest, il n’est donc d’aucune aide pour entraîner l’air du sud vers le nord. Dans certains cas de foehn de basses couches, le vent d’altitude peut même nul, voire de sens opposé à l’écoulement dans les vallées.

L’image de la webcam de Belalp a bien capturé ces débordements d’air froid matérialisés par des nuages à l’aspect d’une cascade qui s’écoule le long du relief, mais qui se dissipe rapidement par ce fameux effet de foehn.

En prenant un peu de recul grâce aux images satellites, on peut même voir l’étendue de notre bassin d’air froid qui dépend évidemment de son épaisseur : plus l’air froid est présent en altitude, plus il pourra s’étendre et franchir des cols de plus en plus hauts. L’image satellite ci-dessous montre une véritable nappe de nuages bas qui s’étend jusque dans le Val d’Aoste et la vallée de Poschiavo, régions peu habituées à subir ces extensions nuageuses.

Ces écoulements de foehn de basses couches peuvent être trompeurs dans les Alpes : le ciel est dégagé, il n’y a pas de vent en altitude, pas de nuages lenticulaires. Aucun indice visuel. Cependant, dans les vallées où s’écoule le foehn, le vent peut être plus fort avec des rafales. Méfiance donc dans ces situations !

La prévision du foehn

L’exemple précédent montre les limites du seul gradient de pression pour prévoir le foehn. Dans le cas d’un foehn d’origine hydrostatique, les radiosondages prévus (ou émagrammes) permettront d’évaluer si la baignoire peut déborder.

La prévision du foehn étant un vaste sujet, elle fera l’objet d’un prochain blog. Néanmoins, si d’ici-là vous êtes en manque de foehn, il y a matière à patienter…

Pour encore plus de nuances de foehn

La météo de A à Z :