Navigation des services

Recherche

Des rafales de bise tempétueuses

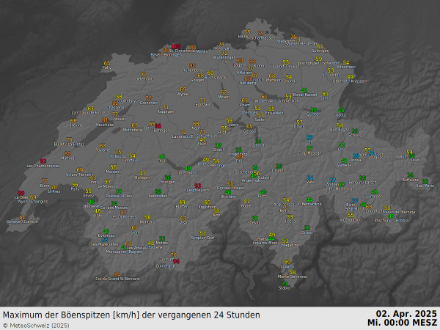

Le 1er avril, un vaste anticyclone centré sur la mer du Nord s’est progressivement déplacé vers le sud de la Scandinavie et s'est simultanément renforcé. Cela a entraîné un fort courant de bise au Nord des Alpes. Des rafales de vent de 60 à 80 km/h ont été enregistrées sur le Plateau, voire jusqu'à 90 km/h localement dans les endroits exposés.

Des atterrissages spectaculaires à l'aéroport de Zurich

La forte bise a également eu des répercussions sur le trafic aérien. Le vent de travers, avec des rafales jusqu’à 83 km/h, a exigé une concentration totale de la part des pilotes lors de l'approche sur la piste 14.

Figure 2. Atterrissage par vent de travers avec bise à l'aéroport de Zurich-Kloten : mardi 1er avril 2025, 16h20. (Source : A. Hostettler / MétéoSuisse)

Nouveaux records de bise

Les 83,2 km/h mesurés à la station Zurich-Kloten sont exceptionnels. Si l'on considère les rafales de bise les plus fortes enregistrées depuis 1981 (d'octobre à avril), on constate que cette valeur est la deuxième plus élevée depuis cette date. Ce n'est que le 26 décembre 2008 (89,6 km/h) que la bise a soufflé encore plus fort à l'aéroport de Zurich. À Bâle (80,3 km/h, données depuis 1981), Möhlin (84,2 km/h, données depuis 1993) et Rünenberg (90,4 km/h, données depuis 1983), il s'agit même de la tempête de bise la plus forte depuis le début des mesures automatiques.

Les tempêtes de bise historiques

Les tempêtes de bise ne sont pas très fréquentes, mais on peut relever quelques épisodes majeurs.

Tempête de bise du 26 février 2023

La dernière tempête de bise vraiment forte, le 26 février 2023, remonte déjà à un peu plus de deux ans. Comme c'est généralement le cas avec la bise, c'est en Suisse romande qu'elle a été la plus forte, contrairement à hier. Dans l’ouest lémanique, des rafales d’environ 100 km/h ont été enregistrées et une rafale de 103 km/h a même été mesurée à Mathod à côté d’Yverdon. La bise a été encore plus forte sur les hauteurs du Jura. Aux Charbonnières, une rafale a atteint 109 km/h et à La Dôle 149 km/h. Ces violentes rafales pour des vents de nord-est, ont même déraciné des arbres. En Suisse romande, la tempête a fait tomber 20 000 mètres cubes de bois. C'était la tempête de bise la plus violente depuis plus de 50 ans, à savoir depuis le 25 avril 1972.

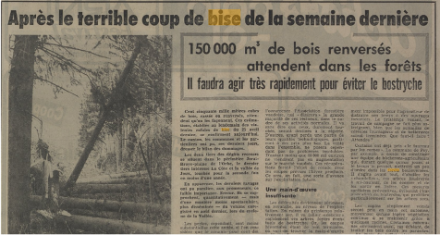

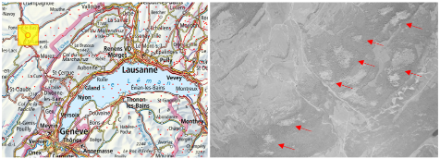

Tempête de bise du 25 avril 1972

Cet événement mérite une description détaillée, car il s'agit d'une bise d'une violence exceptionnelle. Bien que les anémomètres de l'époque n'étaient pas aussi précis qu'aujourd'hui, on peut dire que la bise, du moins sur le Plateau suisse, n'a jamais été aussi violente que lors de cet événement. À Lausanne et Genève-Cointrin, des rafales de respectivement 105 et 107 km/h ont été enregistrées. Certaines sources parlent même de 130 km/h à Genève et Neuchâtel. Des rafales de 130 km/h sont probablement trop élevées, et il s'agit en outre de relevés effectués sur des toits, qui ne correspondent pas nécessairement aux conditions de mesure actuelles en champ libre à 10 mètres de hauteur. En revanche, des valeurs proches de 110 km/h sont réalistes. Cela peut être étayé par le fait qu'à Lausanne, les nuages se déplaçaient à environ 120 km/h à 1000 mètres au-dessus du sol. En général, la vitesse moyenne du vent à 1000 mètres au-dessus du sol correspond à peu près aux rafales près du sol. Des rafales de 110 km/h dans les basses terres sont donc plausibles. La bise a causé d'importants dégâts aux forêts, notamment dans le Jorat. Au total, la bise a abattu environ 160 000 mètres cubes de bois. La situation était pire dans le Jura français, où environ 680 000 mètres cubes de bois ont été renversés. De nombreux bâtiments ont également été endommagés, en particulier dans les cantons de Vaud et de Genève.

Tempête de bise des 15 et 16 janvier 1946

En janvier 1946, la bise a été particulièrement forte dans l’arc juarassien. Rien que dans les environs du Chasseron, elle a fait tomber environ 40 000 mètres cubes de bois. À la Vallée de Joux, on estime que la bise a fait 30 000 à 40 000 mètres cubes de dégâts. La situation était tout simplement catastrophique juste de l'autre côté de la frontière, dans le Jura français. Là-bas, la bise exceptionnellement violente a abattu entre 700 000 et 800 000 mètres cubes de forêt. Localement, la forêt a été complètement détruite sur plusieurs hectares.

Tempête de bise du 31 janvier et 1er février 1902

Avec un vent orienté davantage à l’est (et moins au nord-est), cet épisode n’a pas été particulièrement fort dans le Jura et en Suisse romande. En revanche, le vent a été tempétueux dans le nord de la Suisse où environ 20 000 mètres cubes de forêt ont été détruits. Dans les Vosges, la tempête a renversé 1,2 million de mètres cubes de bois, ce qui correspond à l'ampleur de la célèbre tempête de vent d’ouest Lothar.

Informations supplémentaires

- Bise

- Vent

- Blog du 28 février 2023