Navigation des services

Recherche

Tous les brouillards ne se ressemblent pas

D’un point de vue météorologique, les jours de brouillard sont définis comme des jours où la visibilité horizontale est inférieure à un kilomètre au moins à un moment d'observation (matin, midi, soir). Mais que se passe-t-il lorsque la visibilité est certes supérieure à un kilomètre toute la journée, mais que l'impression de brume prédomine malgré tout en raison d'une couverture nuageuse tenace?

Pour autant qu'il fasse beau au-dessus de cette couverture nuageuse basse et que la limite supérieure des nuages ne se situe pas au-dessus de 2000 m d'altitude, on parle de stratus. Alors qu'au sol, il n'y a guère de différence avec une journée nuageuse, les régions de montagne peuvent être ensoleillées au-dessus de la mer de stratus. C'est pourquoi, en Suisse, il est souvent possible d'échapper au temps maussade en prenant de l'altitude, contrairement aux régions de plaine étendue comme la Bourgogne ou la vallée du Danube, où le stratus se pose souvent au-dessus des plus hauts reliefs régionaux.

Qu'est-ce qui favorise les stratus ou les brouillards ?

Comme nous l’expliquons dans notre lexique météorologique, il existe différents types de brouillard : le brouillard radiatif (ou de rayonnement), le brouillard d'advection, le brouillard côtier et le brouillard frontal.

Durant le semestre d'hiver, le brouillard radiatif est le type le plus courant : si le ciel - à l'exception des régions sous ou dans le brouillard - est exempt de nuages significatifs, les basses couches de l'atmosphère peuvent se refroidir fortement. Ce phénomène est encore favorisé par les longues nuits. Si la température s’abaisse à une valeur proche ou égale à la température du point de rosée, il y a alors condensation, les premières gouttelettes d’eau apparaissent et se forme alors le brouillard. Si le soleil ne parvient plus à réchauffer suffisamment les basses couches pendant la journée, la nappe de brouillard peut persister pendant plusieurs jours.

Si, dans une telle situation, la bise souffle en plus, la limite supérieure du brouillard s’élève et on parle alors de stratus. Les situations de haute pression entre septembre et mars ont tendance à favoriser des périodes prolongées de brouillard ou de stratus sur l'Europe centrale.

Détection automatique du brouillard et des stratus

Dans ce blog, MétéoSuisse définit les jours de brouillard ou de stratus (NJS) comme les jours où les stations du Plateau reçoivent moins de 50 % de l'ensoleillement possible, alors que les stations de montagne sont exposées au soleil plus de 80 % de la journée. Ce sont les jours appelés "bleu en haut, gris en bas" dans le langage courant.

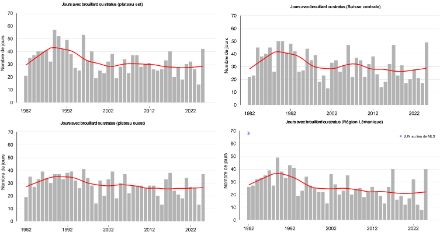

En moyenne à long terme (1991-2020), le nombre de NJS entre septembre et mars est d'environ 30 jours sur le Plateau occidental, central et oriental. Le Plateau occidental est en moyenne moins sous la grisaille avec 24 jours.

Paires de stations : quand Kloten se trouve dans l'Alpstein

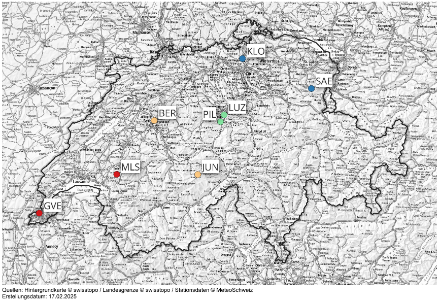

Pour pouvoir investiguer la fréquence locale du brouillard ou stratus, il faut d'abord définir des paires de stations typiques. Il s'agit de stations situées respectivement sur le Plateau et dans les hautes Alpes, et qui sont le plus proches possible sur le plan géographique. En s'appuyant sur l'analyse de Rosskopf & Scherrer (2017) [1] , ou Scherrer & Appenzeller (2013), quatre paires de stations ont été sélectionnées. Avec Kloten (KLO) - Säntis (SAE), Lucerne (LUZ) - Pilatus (PIL) et Berne (BER) - Jungfraujoch (JUN), trois paires de stations robustes ont pu être trouvées. Pour Genève Cointrin (GVE), faute d'alternative, Le Moléson (MLS) a dû servir de partenaire de station, car La Dôle est parfois trop basse en cas de situations de stratus très haut par bise (voir ill. 1). L'analyse a été effectuée à chaque fois pour la période de septembre à mars entre l'année 1980 et l'évolution semestrielle jusqu'à présent, période désignée comme le "semestre 2025".

Moins de brouillard

Si l'on considère le nombre de NJS sur les 40 dernières années dans les 4 régions, on constate en général une légère tendance à la baisse depuis les années 1990. Cette tendance est interrompue par quelques semestres qui ont été plus brumeux que la moyenne, comme par exemple le semestre 2005-2006 ou le semestre 2016-2017.

Cette constatation coïncide entre autres avec l'attente fondamentale d'une tendance à la baisse des jours de brouillard en cas d'amélioration générale de la qualité de l'air en Europe centrale (voi notre Bog de février 2023). Néanmoins, il faut s'attendre à des variations naturelles de la probabilité d'occurrence des NJS sur 40 ans, raison pour laquelle l'accumulation de NJS vers début des années 90 et la phase moins brumeuse des dernières décennies ne doivent pas être surinterprétées sans analyses supplémentaires.

Le semestre d’hiver 2024-2025

Dans notre analyse, une chose est très visible : le semestre hivernal actuel se distingue de la série de mesures à long terme, en particulier en Suisse romande, en Suisse centrale et sur le Plateau oriental. Même si le semestre hivernal 2025 s'étend encore jusqu'en mars, nous osons d'ores et déjà affirmer qu’au cours des 30 dernières années (Suisse centrale : 34 ans, Suisse orientale : 29 ans), aucun semestre n'a été plus brumeux que le semestre hivernal actuel. En Suisse romande, nous sommes également sur la bonne voie pour que le semestre d’hiver 2024/2025 soit le plus brumeux des 31 dernières années. Actuellement, nous sommes au même niveau que le semestre de brouillard 2016/2017, alors le plus brumeux des 24 dernières années. Sur l’ouest du Plateau, la situation est un peu moins claire.

Un régime anticyclonique stable en ce semestre de brouillard ?

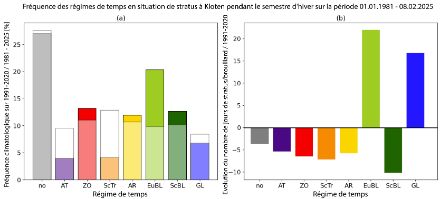

Quelle est donc l'une des raisons possibles du nombre élevé de NJS au cours du dernier semestre de brouillard ? Un coup d'œil - non exhaustif - sur la situation météorologique générale peut nous aider. Pour cela, nous considérons une classification des grandes situations météorologiques européennes selon la méthode de Grams et al. 2017. Celle-ci distingue 8 classes, dont 7 types ainsi qu'une catégorie "pas de régime" qui couvre les jours ne correspondant à aucune des 7 situations météorologiques. Si l'on considère la situation météorologique générale lors de NJS typiques sur l'est du Plateau (paire de stations KLO-SAE), environ 20% de tous les NJS se produisent lorsqu’une zone de haute pression est ancrée sur l'Europe centrale (EuBL, vert clair dans la figure ci-dessous). Cette fréquence est nettement supérieure à la fréquence climatologique de la situation météorologique EuBL qui est d'environ 10%. Outre la situation météorologique EuBL, d'autres situations marquées par une haute pression (p. ex. ScBL, vert foncé) peuvent favoriser des situations de stratus/brouillard sur l'est du Plateau.

Ces premières analyses montrent que le semestre d’hiver 2024/2025 a été marqué jusqu'à présent par une récurrence de la situation météorologique "EuBL" : 31% des jours entre le 1.9.2024 et le 8.2.2025, ce qui est 3 fois plus fréquent que la moyenne à long terme d'environ 10% pour cette période, droite sur la figure ci-dessus. Malgré tout, cette fréquence d'apparition se situe dans le cadre des fluctuations naturelles pluriannuelles, ce qui ne permet pas encore de tirer une conclusion définitive sur son influence sur le nombre élevé de NJS de ce semestre d’hiver.

Références

[1] Rosskopf, Y, Scherrer, S : 2017, On the relationship between fog and low stratus (FLS) and weather types over the Swiss Plateau Rapport technique MeteoSwiss, 266, 40 pp.