Navigation des services

Recherche

Le 29 juin 2024, la Suisse se trouvait dans un courant de sud-ouest chaud, humide et particulièrement instable. Une petite dépression d’altitude remontant depuis l’Espagne dans ce courant de sud-ouest permettait une configuration particulièrement favorable au déclenchement et à la propagation d’orages violents. L’analyse de cette situation nous avait amenés à émettre un préavis d’orages violents possibles de degré 3 et 4, avec des risques de nature différente selon les régions.

La crête des Alpes valaisannes et le Haut-Valais avaient été préavertis en degré 4, surtout pour le risque de précipitations orageuses très intenses. À l’inverse, le préavis de degré 4 pour une partie du Plateau et le Jura avait été émis principalement pour un risque de violentes rafales et de grosse grêle, et mais aussi pour des cumuls de pluie importants.

Pour une description générale de la situation, que nous ne referons pas ici, vous pouvez lire ou relire nos blogs de l'année passée :

Blog du 27 juin 2024 – « Un match du football explosif »

Blog du 28 juin 2024 – « Orages violents possibles »

Blog du 30 juin 2024 – Retour sur la situation d’avertissement

Dans le Haut-Valais, le scénario « maximal »

Dans l’après-midi et la soirée du 29 juin, de forts orages se sont développés et ont déversé de grandes quantités de pluie sur le Haut-Valais et le Tessin. Des orages se sont reformés durant plusieurs heures dans la même région et ont pris la direction du Saastal, de la vallée de Conches et du Binntal. Plus tard dans la nuit, un scénario similaire a concerné le Val Maggia.

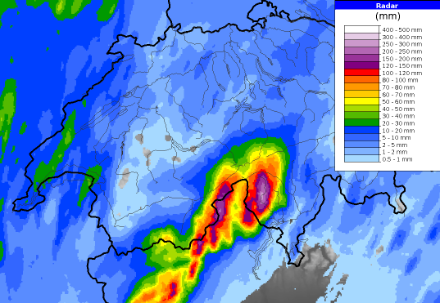

C’est dans ces régions, ainsi que dans le Val Maggia, que les cumuls de pluie ont été les plus importants. Il est par exemple tombé 158,5 mm en quelques heures à Binn et 158,5 mm au barrage du Mattmark, dans le haut de la vallée de Saas.

Ces intempéries ont notamment causé la mort d’une personne dans le Binntal, emportée par une lave torrentielle. Une personne est également décédée à Saas-Grund où une lave torrentielle a coupé le village en deux.

Ces cumuls exceptionnels en l’espace d’environ 8 heures s’expliquent par la répétition d’orages sur une même ligne sud-ouest – nord-est, avec des intensités horaires élevées (mais pas extrêmes), atteignant parfois 30 à 35 mm en une heure. Les valeurs observées correspondent à un « scénario du pire » sur cette région, qui dépassait même les prévisions les plus pessimistes de nos modèles.

Les lignes orageuses aussi violentes et répétées se forment plus fréquemment sur le nord du Piémont ou l’ouest du Tessin. La situation du 29 juin 2024, avec un courant d’altitude puissant et des zones de convergence mal définies, laissait penser que ces lignes pouvaient aussi concerner la frontière italo-suisse du Haut-Valais. C’est d’ailleurs ce que certains membres de nos modèles suggéraient (comme on peut le voir dans les blogs des jours précédents, liens indiqués à la fin de cet article), tout en sous-estimant nettement les cumuls possibles. Mais ces lignes pouvaient aussi bien se positionner plus à l’ouest et toucher les Alpes valaisannes, de façon probablement atténuée mais sur des terrains déjà fragilisés. Pour cette raison le préavis de degré 4 avait inclus toutes les régions voisines de la frontière italienne.

De graves conséquences en aval

En plus des coulées de boue et laves torrentielles dans les vallées supérieures, ces orages intenses de la soirée et la nuit du 29 juin ont provoqué la hausse du niveau d’eau de plusieurs affluents du Rhône (Binna, Saltina, Vispa), puis par suite la crue du Rhône lui-même. Ces crues ont été aggravées par une fonte nivale importante, en lien avec un manteau neigeux encore épais en montagne, une limite du 0 °C supérieure à 4000 m et un débit des cours d’eau déjà élevé avant ces pluies du 29 juin.

Une partie des conséquences catastrophiques de la crue du 29-30 juin s’explique en remontant encore un peu dans le passé. Une semaine plus tôt, le 21 juin, une première crue du Rhône et de ses affluents rive gauche s’était produite. La Navizence en crue le 21 juin avait causé des dégâts spectaculaires, mais aussi une conséquence moins visible et sournoise : un dépôt important de sédiments dans le lit du Rhône où elle se jette, au niveau de Sierre.

Ce rehaussement du fond du fleuve a très probablement contribué de façon significative à faire sortir le Rhône de son lit, et à aggraver les inondations à Sierre et Chippis.

On peut retrouver des images de cette crue dans les archives du journal télévisé.

« Fausse alarme » en Romandie, pourquoi ?

Du côté du Plateau et du Jura, un préavis de degré 4 avait aussi été émis, et celui-ci a laissé un goût amer à de nombreuses personnes. En cause, l’annulation de nombreuses manifestations, et notamment la fermeture de fan-zones pour le match Suisse-Italie à l’Euro de football, par les autorités genevoises, vaudoises et neuchâteloises. Finalement le scénario redouté n’avait pas eu lieu : seule une ligne orageuse a balayé l’ouest du Plateau, plus tardive et nettement moins violente que prévu. Fausse alarme, alors ? Dans la mesure où les orages extrêmes redoutés ne se sont pas produits, on peut dire que oui. C’est d’ailleurs globalement comme cela que le public l’a retenu, et on le comprend.

Néanmoins, il faut rappeler que nos préalertes concernent des orages violents POSSIBLES ». Cette possibilité (ou ce risque) concerne toujours la localisation, mais parfois aussi l’occurrence même du phénomène. Ici, on était dans un cas « low probability, high impact », où l’occurrence est faible mais le phénomène potentiel est extrême et dévastateur. Nous avions donc averti pour un risque, et ce risque existait.

Rappelons en passant que les avertissements de MétéoSuisse sont non-contraignants : ils ne s’accompagnent que de recommandations de comportement, mais pas d’obligations. En particulier, le choix des mesures éventuelles de protection de la population reste la responsabilité des cantons.

Pour autant, on peut se demander si la probabilité d’occurrence ou la violence des orages possibles n’auraient pas été surestimées, et pour quelles raisons.

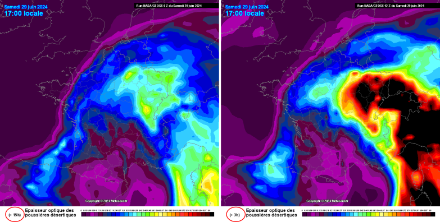

Des poussières sahariennes

On peut trouver au moins une explication : les poussières sahariennes. Les modèles en prévoyaient un peu, c’est pourquoi leur présence avait été mentionnée comme un facteur d’incertitude dans le blog du 27. Finalement, il y en avait beaucoup : les modèles avaient nettement sous-estimé les concentrations en poussières sahariennes, comme on peut le voir sur la Figure 4. En conséquence, des températures de surface plus basses que prévu, ce qui a contrarié le déclenchement des orages.

Les poussières sahariennes ne sont pas intégrées aux calculs des modèles météorologiques. Les modèles de diffusion pour les aérosols calculent les concentrations en poussières à partir des courants de l’atmosphère, mais ne gèrent pas l’interaction de ces aérosols avec les autres phénomènes atmosphériques. De plus, comme on peut le voir, ces modèles peuvent parfois être assez loin de la réalité. Le prévisionniste dispose donc seulement de ces modèles de diffusion, ici peu performants, et de son expérience.

Des détails dans nos modèles

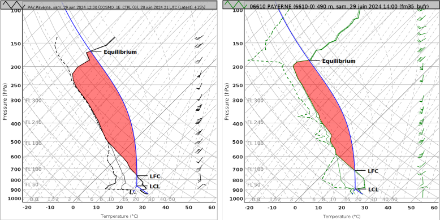

Une autre source d’erreur serait à chercher dans nos modèles de prévisions eux-mêmes. On voit dans la Figure 5 ci-dessous une autre comparaison entre la prévision et l’observation, sous la forme d’un radiosondage. Sans entrer dans le détail de ces figures, qui resteront obscures pour les non-spécialistes, on peut essayer d’expliquer ce qu’un météorologue voit ici.

En premier lieu, on remarque une température de surface plus basse que prévue : c’est la conséquence d’un ensoleillement plus faible que prévu, lui-même conséquence probable des concentrations en poussières sahariennes plus fortes que prévues. Mais on voit aussi une couche d’air plus sec que prévu vers 800 hPa, et un écart plus grand entre les deux niveaux notés LCL et LFC : là non plus nous n’entrerons pas dans les détails, mais en gros cela signifie que la barrière à passer pour que des orages puissent se déclencher était plus robuste que prévu. Enfin, on note aussi une instabilité surestimée au-dessus de 600 hPa, et un vent sous-estimé en moyenne atmosphère (vers 700 hPa notamment).

Tous ces éléments, assez subtils, pointent vers l’idée que les « ingrédients » pour des orages violents contenus dans les modèles étaient un peu trop extrêmes par rapport à la réalité de l’atmosphère.

Notons que même avec ça, l’instabilité réelle restait extrême, et l’énergie disponible pour des orages était énorme ! Mais pour libérer cette énergie, encore faut-il que des orages se déclenchent, et la différence entre « déclenchement » et « pas de déclenchement » tient parfois à très peu de choses, comme on le voit. Ici, le déclenchement devait être assuré conjointement par le réchauffement au sol et la dynamique puissante en altitude : il a probablement manqué un peu des deux.

Précisons aussi que cette petite analyse est loin d’être exhaustive. Un prévisionniste considère beaucoup plus de paramètres que cela lorsqu’il décide d’un préavis d’orages.

Et les prévisionnistes ?

Le préavis de degré 4 sur le Jura et une partie du Plateau était motivé par le risque d’orages violents avec grosse grêle et fortes rafales, mais nous avons aussi mentionné le risque de forts cumuls de pluie par répétition d’orages sur la même zone, en particulier l’ouest lémanique. Pourquoi ? En bonne partie car presque tous nos modèles le suggéraient (à l’époque nous avions à la fois COSMO-1E, COSMO-2E, ICON-CH-1E et ICON-CH-2E). Et pour un prévisionniste il est extrêmement difficile d’aller contre une quasi-unanimité des modèles, même quand leur scénario paraît douteux ou illogique. Nos collègues d’autres services météorologiques qui nous lisent ne nous contrediront pas sur ce point…

Alors, y a-t-il eu un mauvais jugement de notre part ? Fallait-il croire tel modèle météorologique étranger, moins pessimiste ? Fallait-il faire confiance à l’instinct de tel prévisionniste expérimenté, qui lui suggérait la retenue ?

Peut-être, peut-être pas. Ce qui est sûr, c’est qu’on est toujours plus malin après !