Navigation des services

Recherche

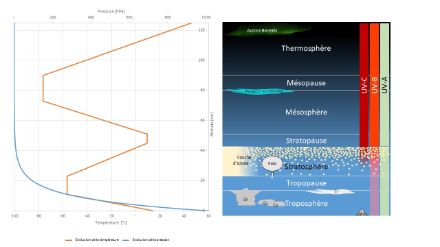

Structure verticale de l'atmosphère

Thermosphère

L'augmentation de la température dans la thermosphère est principalement due à l'absorption du rayonnement UV extrême, mais la mesure de la température dans son sens classique ne peut plus être utilisée que partiellement en raison de la diminution de la masse des particules avec l’altitude. Dans l'exosphère située au-dessus, les particules de gaz sont si éloignées les unes des autres qu'elles n'entrent plus en collision et peuvent s'échapper dans l'espace depuis cette région extrême de l'atmosphère.

C'est au sein de la thermosphère que se produit le phénomène céleste des aurores boréales. L'origine de ce phénomène se trouve toutefois dans le champ magnétique de la Terre, respectivement dans les particules solaires qui le frappent. Pour être précis, les aurores polaires se produisent donc dans l'ionosphère, qui correspond en grande partie à la thermosphère, mais qui s'étend sur quelques kilomètres dans la mésopause.

Aurores boréales (ou plus exactement aurores polaires) :

Les aurores boréales se produisent en raison d'une forte activité solaire. Le soleil émet alors de grandes quantités de particules chargées électriquement (électrons et ions). Celles-ci parviennent à la Terre pendant environ un à cinq jours. Le mouvement de ces particules dans l'espace est appelé "vent solaire".

Les particules émises par le soleil sont déviées vers le nord ou vers le sud par le champ magnétique de la Terre au-dessus de l'équateur. Lors de la déviation, les particules sont accélérées en direction des pôles et sont finalement transportées vers la surface de la Terre en passant par les régions polaires. La collision des particules solaires avec les molécules d'oxygène et d'azote dans l'atmosphère terrestre proche des pôles est à l'origine des aurores boréales.

Autour du pôle Nord, on parle d'aurores boréales et autour du pôle Sud, d’aurores australes.

Les aurores polaires se produisent généralement entre 100 et 400 km, dans des cas extrêmes jusqu'à 600 km au-dessus de la surface de la Terre. Leur couleur dépend de l'atome que la particule solaire rencontre et du niveau d'énergie du vent solaire :

- Rouge : généralement à des altitudes comprises entre 300 et 400 km, en raison des atomes d'oxygène. Couleur la plus probable sous nos latitudes.

- Vert : à une altitude de 100 à 300 km, en raison des atomes d'oxygène. Couleur la plus fréquente (limitée aux hautes latitudes en raison de l'altitude et de la courbure de la Terre).

- Rose : à une altitude d'environ 100 km, en raison d'atomes d'azote

- Bleu et violet : en raison de la présence de molécules d'hydrogène et d'hélium. A peine perceptible à l'œil nu.

Le soleil éjecte en permanence des particules chargées électriquement, qui sont projetées dans l'espace à une vitesse de 300 000 à 400 000 m/s. De temps en temps, la surface du soleil est agitée par des trous coronaux et des taches solaires. Les premiers provoquent une nette accélération du vent solaire (700'000 m/s), ce qui peut entraîner une intense activité aurorale. Les taches solaires qui apparaissent à la surface du soleil entraînent à leur tour des éruptions solaires plus fréquentes. La matière solaire est alors éjectée dans l'espace, ce que l'on appelle l'éjection de masse coronale (Coronal Mass Ejection CME). L'arrivée des CME à proximité de notre planète peut provoquer des tempêtes magnétiques qui entraînent des aurores boréales jusqu'aux latitudes moyennes.

Le soleil connaît un cycle de 11 ans avec un minimum et un maximum d'activité. Celle-ci peut être mesurée visuellement par le nombre de taches solaires à la surface. En phase d'activité minimale, le Soleil est dépourvu de taches, alors qu'en phase d'activité élevée, des dizaines de taches recouvrent sa surface. Les CME sont alors également nombreuses, ce qui augmente la probabilité de tempêtes magnétiques et d’aurores boréales intenses.