Navigation des services

Recherche

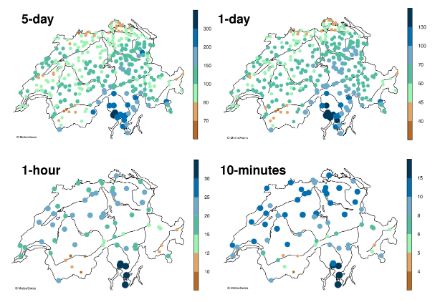

Distribution spatiale des fortes précipitations

La moyenne sur un grand nombre d’années, aux stations du réseau de mesure, des quantités de précipitations les plus élevées dans l’année, donne une indication de la distribution géographique des fortes précipitations. Cette grandeur est représentée sur la figure ci-dessous en mm, pour les précipitations sur 1 et 5 jours (période 1961-2014) et les précipitations sur 1 heure et 10 minutes (période 1981-2014).

Pour toutes les durées d’accumulation des précipitations, le Tessin ressort comme une région touchée par de très fortes précipitations. En revanche, les plus grandes quantités atteintes dans les vallées intra-alpines sont très modestes, en particulier dans la vallée du Rhône et de l’Inn.

Au nord des vallées du Rhône et du Rhin, la distribution spatiale des fortes précipitations dépend de sa durée d’accumulation. En effet, pour les durées d’un ou plusieurs jour, les fortes précipitations dans les Préalpes et le Jura sont plus élevées que sur le plateau, mettant ainsi en valeur la topographie. Cette distribution spatiale reflète celle de la fréquence des éclairs, et est consistante avec le fait que les orages contribuent vraisemblablement de façon substantielle aux maxima des précipitations sur 1, et même 5 jours.

En revanche, les Alpes ne laissent pas d’empreinte sur la distribution des très fortes précipitations de courte durée. (Notons que ce n’est pas le cas pour les précipitations de courte durée moyennement fortes, qui, elles, prennent leurs valeurs les plus élevées sur le versant nord des Alpes, et dans le Jura ; figure non représentée ici). Les raisons pour lesquelles elles ne semblent pas dépendre de la topographie sont encore inconnues. Cependant, il est possible que, bien que se formant plus fréquemment le long du versant nord des Alpes que dans la plaine adjacente, les orages soient transportés vers le nord ou le nord-est par la circulation atmosphérique, et atteignent leur maturité au-dessus du Plateau.

Variations saisonnières

Le slide-show ci-dessous montre la proportion d’années pour lesquelles le maximum annuel a lieu en une saison donnée (hiver: décembre-janvier-février; printemps: mars-avril-mai; été: juin-juillet-août; automne: septembre-octobre-novembre).

La distribution saisonnière des fortes précipitations sur des durées d’un jour ou plus met en évidence les processus impliqués et l’interaction des Alpes avec la circulation atmosphérique au cours des différentes saisons. Au Tessin, où ont lieu les plus fortes précipitations de Suisse, la plupart des maxima annuels semblent se produire en automne. Cela correspond à une situation de circulation en provenance du sud-ouest, quand l’air humide amassé au-dessus de la Méditerranée est transporté vers le flanc sud des Alpes. Au nord des vallées intra-alpines, la grande majorité des maxima annuels a lieu en été. Ceux-ci peuvent généralement être attribués à des orages et une circulation atmosphérique provenant du sud-ouest, mais aussi à un transport persistant d’air humide en direction des Alpes associé à un flux en provenance du nord-ouest.

Pour les précipitations de courte durée, le maximum annuel a rarement lieu en hiver dans presque toute la Suisse, sauf parfois dans les vallées intra-alpines. Comme les orages produisent les précipitations de courte durée les plus fortes, il n’est guère surprenant que la plupart des maxima annuels de précipitations sur 10 minutes ou 1 heure soient observés en été.

Publications sur des thèmes similaires

Bibliographie complémentaire

- Frei C, Schär C (1998) A precipitation climatology of the Alps from high resolution rain-gauge observations. Int J Climatol 18:873–900

- Frei C, Schmidli J (2006) Das Niederschlagsklima der Alpen: Wo sich Extreme nahe kommen. promet 32:61–67

- Isotta et al. 2013. The climate of daily precipitation in the Alps: development and analysis of a high-resolution grid dataset from pan-Alpine rain-gauge data. International Journal of Climatology, Vol. 34, Issue 5, pp 1657–1675.

- Meteorologische Ereignisanalyse des Hochwassers 8. bis 9. August 2007. Arbeitsbericht MeteoSchweiz Nr. 222 (PDF, 32 Seiten, 2,8 MB, Deutsch)

- Möglichkeit und Grenzen der Niederschlagsanalyse zum Hochwasser 2005. Arbeitsbericht MeteoSchweiz Nr. 221 (PFD, 23 Seiten, 1,7 MB, Deutsch)

- Eine Länderübergreifende Niederschlagsanalyse zum August Hochwasser 2005, Ergänzung zum Arbeitsbericht 211. Arbeitsbericht MeteoSchweiz Nr. 213 (PDF, 12 Seiten, 2,9 MB, Deutsch).

- Starkniederschlagsereignis August 2005. Arbeitsbericht MeteoSchweiz Nr. 211 (PDF, 64 Seiten, 6,5 MB, Deutsch)

- Bezzola G.R. und Hegg C. (Ed.) 2007. Ereignisanalyse Hochwasser 2005, Teil 1 - Prozesse, Schäden und erste Einordnung. Bundesamt für Umwelt BAFU, Eidgenössische Forschungsanstalt WSL, Umwelt-Wissen Nr. 0707. 215pp.

- Bezzola G.R., Ruf W. (Ed.), 2009. Ereignisanalyse Hochwasser August 2007. Analyse der Meteo- und Abflussvorhersagen; vertiefte Analyse der Hochwasserregulierung der Jurarandgewässer. Umwelt-Wissen Nr. 0927. Bundesamt für Umwelt, Bern. 209pp.

- OcCC, 2003, Extremereignisse und Klimaänderung , insb. Kapitel 2.5 Starkniederschläge