Navigation des services

Recherche

La première Journée mondiale des glaciers

Le 21 mars 2025 a eu lieu la première « Journée mondiale des glaciers » proclamée par les Nations Unies. Elle vise à sensibiliser le public au recul actuel des glaciers et à ses conséquences, telles que la pénurie d'eau ou l'élévation du niveau de la mer. La fonte accélérée des glaciers menace de provoquer des effets en cascade sur l'économie, les écosystèmes et la population, non seulement dans les régions montagneuses, mais aussi dans les plaines en aval ainsi qu’à l'échelle globale.

La fonte des glaciers est une des conséquences directes de l’évolution du climat. Les glaciers sont souvent considérés comme le « thermomètre » de la Terre. Dans une région montagneuse comme la Suisse, l'évolution des glaciers est naturellement importante pour l'observation du climat et compte parmi les variables climatiques essentielles qui sont surveillées en permanence, traitées et mises à la disposition du public dans le cadre du système suisse d'observation du climat (GCOS Suisse).

Le Système mondial d'observation du climat (Global Climate Observing System – GCOS) est un programme qui vise à mettre à la disposition de tous les utilisateurs intéressés les observations climatiques de haute qualité provenant du monde entier. GCOS Suisse met en œuvre ce programme mondial au niveau national. Il s'appuie sur le travail de 29 organisations partenaires et est coordonné par le Swiss GAW/GCOS Office de MétéoSuisse. Dans le cadre du GCOS Suisse, MétéoSuisse soutient notamment le réseau suisse de mesure des glaciers GLAMOS, qui documente et observe systématiquement les changements à long terme des glaciers dans les Alpes suisses, ainsi que le service international de données sur les glaciers, le World Glacier Monitoring Service (WGMS), compile et met à disposition les observations des glaciers issues de mesures sur le terrain, basées sur des données de télédétection.

Fonte des glaciers dans le monde

Le WGMS collecte des données provenant de programmes nationaux d'observation des glaciers à travers le monde. Les derniers résultats sont sans équivoque : cinq des six dernières années ont enregistré la plus grande perte de glace jamais mesurée à l'échelle mondiale. La plus forte perte de masse glaciaire sur trois ans a été enregistrée entre 2022 et 2024. Dans de nombreuses régions, la glace éternelle des glaciers ne survivra pas au XXIe siècle. Ces déclarations ne sont possibles que grâce à des séries de mesures effectuées sur de nombreuses années, la disponibilité est toutefois loin d'être garantie. Les glaciers doivent être régulièrement surveillés afin de déterminer la fonte annuelle à l'aide de jalons. Combinées à des données satellitaires, ces informations peuvent être extrapolées à tous les glaciers du monde.

En 2000, plus de 275 000 glaciers couvraient une superficie d'environ 700 000 km² à travers le monde. Avec les calottes glaciaires continentales du Groenland et de l'Antarctique, les glaciers stockent environ 70 % des ressources mondiales en eau douce. Les régions montagneuses sont ainsi les réservoirs d'eau de la planète. La disparition des glaciers de montagne menace l'approvisionnement en eau de centaines de millions de personnes qui vivent en aval et dépendent de cette ressource. Les glaciers ont l'avantage pratique de stocker sous forme de glace les grandes quantités d'eau qui tombent en hiver sous forme de neige, puis de les restituer sous forme d'eau lors de la période la plus chaude et la plus sèche de l'année. La préservation des glaciers est donc également une nécessité écologique, économique et sociale.

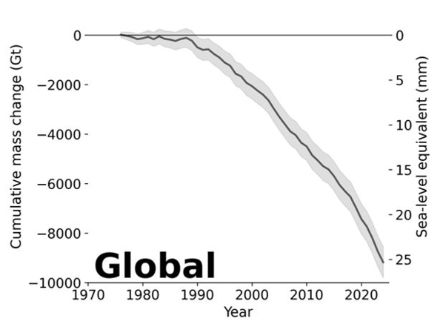

Les données montrent que les glaciers (à l'exception des calottes glaciaires) ont perdu au total plus de 9000 gigatonnes de masse depuis 1975. Cette perte correspond à environ cent fois le volume du lac Léman.

Si l'on examine le recul des glaciers à l'échelle régionale, on constate des différences considérables. Alors que dans l'Arctique russe, la perte de masse n'a été que de 3 % entre 2000 et 2023, elle a atteint environ 13 % dans le sud des Andes pendant la même période. La fonte des glaciers dans le monde (à l'exclusion des calottes glaciaires du Groenland et de l'Antarctique) a entraîné une élévation du niveau de la mer de 18 millimètres entre 2000 et 2023. Après le réchauffement des océans, les glaciers sont donc le deuxième facteur contribuant le plus à l'élévation du niveau mondial des mers.

Recul des glaciers en Suisse

Les changements subis par les glaciers suisses sont systématiquement enregistrés par GLAMOS : sur une vingtaine de glaciers sélectionnés dans toute la Suisse, on mesure le bilan de masse, c'est-à-dire la quantité de neige tombée en hiver et la quantité de neige et de glace fondue en été. Ces mesures directes sont effectuées au printemps et à l'automne, parfois depuis plus d'un siècle. Afin de déterminer la variation de longueur, la position de la langue glaciaire est mesurée chaque année sur une centaine de glaciers, souvent depuis la fin du XIXe siècle. Ces observations sont complétées par des photos aériennes et des modèles numériques de terrain qui permettent de recenser tous les six ans environ les variations de superficie et de volume des quelque 1400 glaciers suisses.

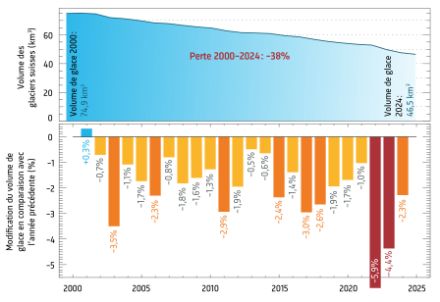

Les données actuelles mesurées en Suisse suivent la tendance mondiale. Depuis l'an 2000 seulement, le volume des glaciers suisses a diminué de près de 40 %. Cette perte correspond en moyenne à plus d'un mètre d'épaisseur de glace par an. De plus, les années caractérisées par des taux de fonte exceptionnellement élevés se multiplient. Ainsi, en 2022, les records précédents de perte de glace ont été largement dépassés, suivis par 2023, année qui a enregistré la deuxième plus forte perte depuis le début des mesures. Rien qu'au cours de ces deux années extrêmes, environ 10 % de la glace totale des glaciers suisses a disparu. 2025 pourrait être une nouvelle année noire pour les glaciers suisses. Après un hiver très peu enneigé, surtout dans l'est du pays, la vague de chaleur de juin et début juillet a entraîné une forte fonte. L'état des glaciers est donc actuellement très mauvais et est proche de l'année record 2022. Cependant, les conditions météorologiques fin juillet et août seront déterminantes pour la perte totale.

Que signifie cette fonte des glaciers ?

Outre les changements du régime hydrologique ou l'élévation du niveau de la mer, la transformation des glaciers entraîne une modification du paysage, avec des glaciers qui reculent ou disparaissent, des sommets moins enneigés ont des répercussions sur le tourisme. L'énergie hydraulique est également touchée et doit s'adapter à un régime hydrologique modifié. Il faut s'attendre à davantage d'eau provenant des précipitations directes et de la fonte des neiges que de la fonte des glaciers. Enfin, les risques naturels vont également changer : les parois rocheuses et les pentes qui étaient auparavant soutenues par les glaciers ou le pergélisol vont se déstabiliser, ce qui augmentera le risque de chutes de pierres, voire d'éboulements. À l'avant des glaciers en recul, de nouveaux lacs peuvent se former et peuvent provoquer des inondations et des coulées de boue en cas de vidange soudaine.

Année internationale pour la préservation des glaciers

Afin de souligner l'importance du recul des glaciers, les Nations Unies ont proclamé 2025 « Année internationale pour la préservation des glaciers ». La « Journée mondiale des glaciers » est également célébrée chaque année le 21 mars. Mais qu'est-ce que cela signifie concrètement ? Pouvons-nous encore sauver les glaciers ?

En raison de l’inertie des glaciers, leur recul se poursuivrait même en cas de stabilisation rapide de la température. Des efforts ambitieux en matière de protection du climat sont donc absolument nécessaires. En effet, bien que la plupart des pays se soient mis d'accord pour limiter la hausse des températures à 1,5 °C par rapport au niveau préindustriel, leurs émissions de gaz à effet de serre actuelles et prévues dans un avenir proche restent beaucoup trop élevées. Les résultats de recherches récentes indiquent que même si l'objectif de 2 °C est atteint, seul un quart environ de la glace des glaciers actuels en Suisse pourra être préservé. Même s'il est trop tard pour empêcher la disparition de nombreux glaciers, tous les efforts visant à limiter la hausse de la température moyenne mondiale auront une influence directe sur le nombre de glaciers qui subsisteront à l'avenir.

Ce texte a été rédigé par les équipes du WGMS et GLAMOS (Samuel Nussbaumer, Andreas Linsbauer, Matthias Huss, Isabelle Gärtner-Roer, Kathrin Naegeli, Ethan Welty et Michael Zemp).

Le WGMS est basé à l'Institut de géographie de l'Université de Zurich et est soutenu par MétéoSuisse dans le cadre du GCOS Suisse ainsi que par l'Université de Zurich.

GLAMOS est géré conjointement par l'ETH de Zurich et les universités de Fribourg et Zurich, et travaille en étroite collaboration avec la Commission suisse pour l'observation de la cryosphère (SKK). Les travaux sont financés par l'Office fédéral de l'environnement (OFEV), MétéoSuisse dans le cadre du GCOS Suisse et l'Académie suisse des sciences naturelles (SCNAT) et bénéficient d'un soutien important de l'Office fédéral de topographie swisstopo.