Navigation des services

Recherche

Les phénomènes météorologiques sont générés par deux sources d’énergie principales :

- Le soleil

- La vapeur d’eau

La principale contribution du soleil dans l’énergie atmosphérique est de permettre aux masses d’air de se mettre en mouvement. Il le fait en chauffant inégalement notre Terre entre les régions tropicales et polaires, générant ainsi des différences de température et de densité – donc de pression – entre ces masses d’air. Pour tenter de rétablir l’équilibre hydrostatique entre ces régions, l’air se met en mouvement sous la forme de vent.

La contribution énergétique de la vapeur d’eau intervient dans un second temps, lorsque l’air se met en mouvement vertical. Ce faisant, il se refroidit et permet aux molécules d’eau présentes dans l’air sous forme de vapeur de s’unir pour former des gouttelettes. Ce processus – appelé « condensation » - génère une grande quantité d’énergie. Pour en apprendre davantage sur cette énergie, nous vous renvoyons à notre article sur la chaleur latente.

L’énergie présente dans un orage

Les mouvements verticaux de l’atmosphère sont donc à l’origine de deux processus en apparence contradictoires :

- Ils permettent à l’atmosphère de se refroidir (par décompression) jusqu’à atteindre la saturation et produire de l’eau liquide.

- Cette production d’eau liquide (condensation) se traduit à son tour par la libération d’une grande quantité d’énergie sous forme de chaleur récupérée par l’atmosphère environnante.

Du coup, on ne sait plus très bien… Lorsqu’il monte, l’air se refroidit-il ou se réchauffe-t-il ?

La réponse est la suivante : l’air se refroidit toujours lorsqu’il monte, mais plus il produit d’eau liquide, plus il se refroidit lentement. De l’air parfaitement sec perdra environ 1 °C par 100 m alors que de l’air saturé ne perdra que 0.6 °C en moyenne.

La quantité de chaleur récupérée par l’atmosphère dans une parcelle ascendante saturée dépend donc de la quantité d’eau présente sous forme de vapeur d’eau dans cette même parcelle.

Qu’est-ce que la vapeur d’eau ? ce sont des molécules d’eau tellement agitées qu’elles rebondissent les unes sur les autres sans parvenir à se « coller » ensemble. Cette agitation moléculaire porte un nom : la chaleur. Or plus les molécules de vapeur d’eau sont agitées, plus il est possible d’en mettre un grand nombre dans un volume d’air sans qu’elles ne s’unissent pour former des gouttelettes.

On peut donc résumer la chose ainsi :

- Plus l’air est chaud, plus il peut contenir de vapeur d’eau, donc plus il peut libérer d’énergie lors de la condensation.

- Pour une température donnée, plus la contenance en vapeur d’eau d’une masse d’air est grande, plus elle peut libérer d’énergie lors de la condensation.

Une image valant mille mots, nous allons illustrer tout ça au moyen de quelques radiosondages.

Le CAPE, mesure de l’énergie d’une parcelle ascendante

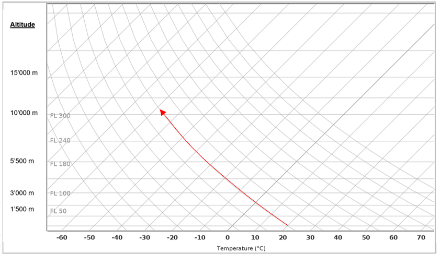

Lorsqu’une masse d’air parfaitement sec se refroidit, elle suit une des courbes inclinées ci-dessous en fonction de sa température de départ ; le taux de refroidissement est relativement constant, environ 1 °C par 100 m d’altitude. Prenons l’exemple de 20 °C au départ :

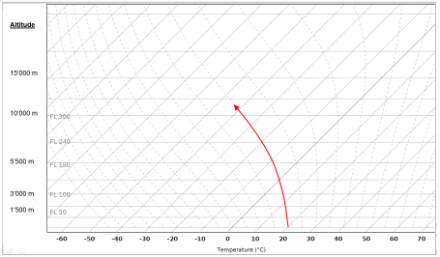

Si la masse d’air est saturée en revanche, elle va suivre une des courbes ci-dessous. Le taux de refroidissement n’est plus constant cette fois, mais dépend de la quantité de vapeur d’eau présente dans l’atmosphère, et par conséquent de la chaleur libérée lors de la condensation. Comme l’humidité est présente surtout dans les basses couches de l’atmosphère, c’est à basse altitude que l’énergie libérée sera la plus importante et que l’air se refroidira le moins rapidement.

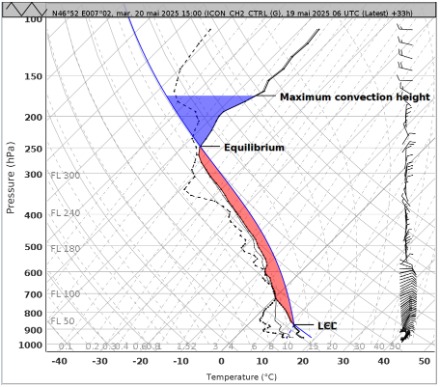

Dans la vraie vie, en situation orageuse, une masse d’air n’est jamais saturée à basse altitude. Dans son ascension, elle suivra donc une courbe mixte : la courbe de l’air sec jusqu’à saturation, puis la courbe de l’air saturé jusqu’à la tropopause (correspondant à l’altitude de l’enclume des nuages d’orages, les cumulonimbus). La différence entre la parcelle d’air ascendant et l’air environnant représente l’énergie contenue dans la parcelle ascendante sous forme de chaleur latente. C’est ce qu’on appelle le CAPE, représenté en rouge ci-dessous dans un sondage prévisionnel tiré du modèle ICON_CH2_CTRL pour le mardi 20 mai 2025 à 15 UTC sur le Plateau suisse :

Imaginons maintenant un cas tout à fait improbable, celui où l’air environnant suivrait la courbe de l’air sec jusqu’à la tropopause, et voyons comment se comporterait le CAPE dans une masse d’air de plus en plus chaude mais ayant un taux d’humidité toujours voisin de 60 % :

Le résultat saute aux yeux : à taux d’humidité constant, la quantité d’énergie contenue dans une masse d’air chaud est infiniment plus importante que dans une masse d’air froid.

Notons au passage que la base nuageuse, soit l’altitude à laquelle la condensation se produit, est constante dans ce cas de figure. Elle se situe vers 1300 m environ.

Faisons maintenant la même expérience, mais en gardant la température constante et en variant la quantité de vapeur d’eau présente dans l’air (en augmentant le taux d’humidité) :

Là encore, nous voyons que la quantité d’énergie contenue dans une masse d’air humide est infiniment plus importante que dans une masse d’air sec.

Contrairement à un taux d’humidité quasi-constant, la base nuageuse s’abaisse ici de 4000 m environ dans l’air très sec, à 1000 m dans l’air très humide.

Que représente le CAPE ?

Pour se faire une idée de l’énergie dégagée par un orage, il est nécessaire de s’appuyer sur des exemples concrets.

Le CAPE est une mesure d’énergie, et à ce titre se mesure en Joules (J). En situation orageuse typique en Suisse, le CAPE est de l’ordre de 800 à 2500 J/kg d’air potentiellement libérables dans l’atmosphère. Sachant que le poids d’un mètre carré d’atmosphère est d’environ 10 tonnes et que l’air peut être aspiré dans une supercellule à plus de 100 km/h de vitesse verticale, on imagine sans peine la quantité phénoménale d’énergie produite par un tel phénomène.

A titre de comparaison, 90 J représentent l’énergie cinétique d’une balle de tennis de 60 g lancée à 200 km/h. Dans un orage, 2259 J sont libérés pour la production de chaque gramme d’eau. Enfin, Météo France estime que l’énergie produite en un jour par un ouragan correspond à la moitié de la production mondiale d’électricité.

Conclusion

La quantité d’énergie contenue dans une masse d’air dépend de sa température et de son humidité. Nous avons vu ci-dessus qu’une masse d’air très chaude mais très sèche (type saharien à 17 % d’humidité relative) contient à peu près la même quantité d’énergie qu’une masse d’air à 0 °C mais d’une humidité relative d’environ 60 %.

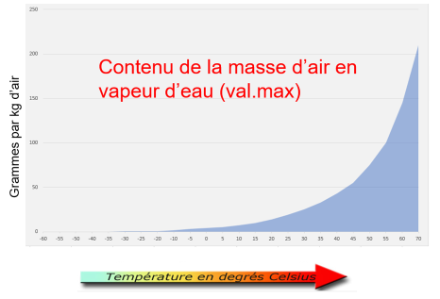

L’énergie de la masse d’air augmente de façon exponentielle avec la température ou l’humidité ; la raison de cette augmentation tient au fait que la quantité maximale de vapeur d’eau qu’une masse d’air peut contenir est elle aussi exponentielle, comme illustrée ci-dessous :

Par conséquent, des orages se produisant dans un environnement très chaud et très humide provoqueront beaucoup plus de dommages que dans un environnement plus sec ou plus frais. Les courants ascendants seront nettement plus puissants, les grêlons plus gros, les rafales plus fortes et les intensités de précipitations plus élevées.

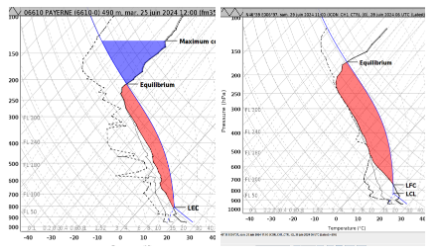

Pour s’en convaincre, voici deux exemples de CAPE lors de journées mémorables, dont beaucoup doivent se souvenir :

On comprend mieux dès lors pourquoi les catastrophes liées à des orages au nord des Alpes se produisent plutôt en été qu’au printemps. Cela est principalement dû au fait que la contenance en vapeur d’eau de la masse est potentiellement nettement supérieure.