Navigation des services

Recherche

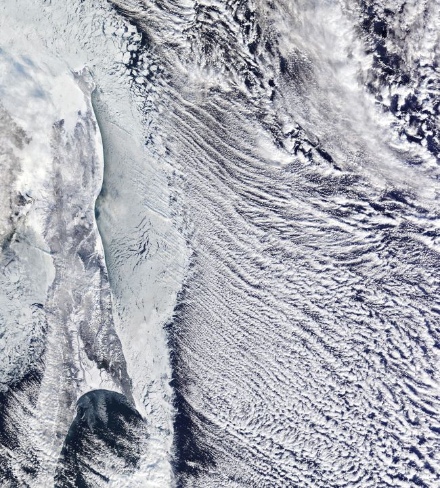

Les rue de nuages

Les rues de nuages sont clairement visibles grâce aux images satellites. Ces rues se forment au-dessus des océans et des terres. Elles consistent en des bandes de nuages, larges de 2 à 10 km, qui s'alignent parallèlement à la direction du vent dans les couches basses de l'atmosphère. Chacune de ces bandes nuageuses est composée de cumulus individuels qui s'alignent les uns après les autres comme des perles sur un fil.

Les rues de nuages sont souvent visibles en hiver, lorsque de l'air froid continental est poussé au-dessus des océans. La masse d'air froid provenant du continent entre en contact avec la masse d'air plus humide et plus douce présente au-dessus des océans, forçant cette dernière à monter vers le haut. De faibles courants ascendants, également appelés thermiques, se développent alors. L'air chaud monte et se refroidit progressivement par décompression (c'est-à-dire par refroidissement causé par la diminution de la pression) jusqu'à atteindre le point de saturation, où la vapeur d'eau se condense et forme des nuages.

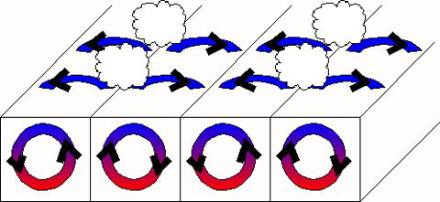

En même temps, de l'air plus froid descend des deux côtés de la zone de formation des nuages et se réchauffe par compression. Ceci fait diminuer l'humidité relative et les gouttelettes d'eau qui rendent les nuages visibles s'évaporent. En d'autres termes, le nuage se dissipe. Les mouvements ascendants et descendants créent donc des « cylindres » d'air qui tournent et s'alignent dans la direction principale du vent.

En général, les rues de nuages se forment dans les premiers kilomètres de l'atmosphère et sont souvent associés à une inversion thermique bien marquée dans les couches inférieures de l'atmosphère. De plus, pour que les rues de nuages se forment, la vitesse des vents à basse altitude doit être constante autour de 35 km/h.

Les allée de tourbillons de von Kármán

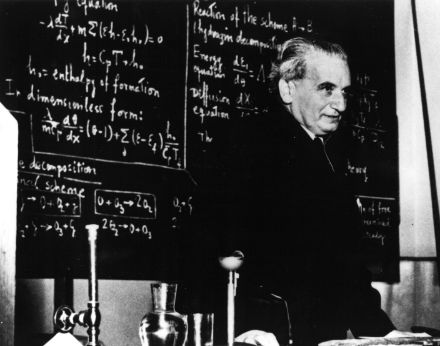

L'un des phénomènes les plus spectaculaires lié aux rues de nuages est la formation des tourbillons de von Kármán, ainsi nommées en l'honneur du physicien hongrois-américain Theodore von Kármán (1881-1963), qui fut le premier à décrire les processus physiques à l'origine de ces formations atmosphériques.

Les tourbillons de von Kármán se produisent lorsqu'un obstacle, tel qu'une montagne ou une île, interrompt le flux du vent. Notre atmosphère est composée de gaz, mais les gaz « s'écoulent » de la même manière que les liquides. Ce phénomène peut donc être comparé aux tourbillons qui se forment dans une rivière lorsque l'eau s'écoule autour de rochers. De même, le flux d'air qui est perturbé par un obstacle crée une série de tourbillons qui se propagent sous le vent de l'île ou de la montagne.

Lorsqu'un fluide rencontre un obstacle, un couple de tourbillons est créé : les tourbillons appartenant à la même rangée ont une circulation similaire, mais opposée à celle de l'autre rangée. Cela peut être observé très clairement dans l'animation ci-dessous grâce à la coloration violette et verte des paires de tourbillons. Au début, les tourbillons ont une taille similaire à celle de l'obstacle qui crée la perturbation. Au fur et à mesure qu'ils se propagent, leur diamètre a tendance à augmenter et ils peuvent persister jusqu'à former un sillage de 100 kilomètres de large et de plusieurs centaines de kilomètres de long.

Les tourbillons de von Kármán peuvent se produire dans toutes les régions où le flux d'air est perturbé par un objet. Dans l'atmosphère, ils sont facilement repérables grâce aux chemins de nuages.

Les satellites parviennent à capturer des images de ces tourbillons dans différentes parties du monde. En Europe, on peut fréquemment les observer sous le vent des îles Canaries et de Madère. En effet, c'est là que soufflent les alizés, des vents réguliers en direction et constants en intensité, qui favorisent leur formation.

Grâce aux progrès des technologies satellites, nous pouvons observer ces phénomènes atmosphériques fascinants avec toujours plus de détails.

Ce blog est paru dans sa version originale en italien, rédigé par les collègues de Locarno.

Sources :

- EUMETSAT: Von Kármán Vortex to the Lee of the Canaries

- NASA Earth Observatory: Canary Island Kick Up von Kármán Vortices

- Copernicus: Von Kármán Vortex Cloud Swirls

- EarthSky: These are von Kármán vortices

- EUMeTrain: Cloud Streets

- NASA Earth Observatory: Cloud Streets Trace Cold Coastal Winds

- Earth Sky: What are Cloud Streets?