Navigation des services

Recherche

Le brouillard, c’est un peu comme ces visiteurs que l’on aime bien recevoir, pour autant qu’ils ne viennent pas tous les jours, et surtout ne s’incrustent pas trop.

En Suisse romande, le brouillard n’a pas trop mauvaise presse car il a généralement cette délicatesse. Pour les endroits où il n’est pas très courant, il crée la surprise en donnant au paysage un air mystérieux, transformant un quartier de Lausanne en une sorte de Whitechapel londonien, Jack l’éventreur en moins. Dans les régions plus traditionnellement brouillardeuses, il rappelle le « bon vieux temps », comme à Neuchâtel par exemple, où le nombre d’heures d’ensoleillement hivernal a passé en moyenne de 130 à 200 heures environ depuis les années soixante. Bref, on l’aime plutôt bien, pour autant qu’il ne soit pas givrant et ait le bon goût de se dissiper avant la mi-journée, ce qu’il fait habituellement.

Mode de formation

Basiquement parlant, le brouillard n’est rien d’autre qu’un nuage qui touche le sol, même si le brouillard en montagne procède plutôt du fait que ce soit le sol qui touche le nuage. Nous allons donc nous concentrer sur le brouillard en plaine, plus complexe et à ce titre plus difficile à prévoir.

Comme pour tous les nuages, la formation du brouillard nécessite au préalable que la masse d’air atteigne son point de saturation, soit le 100 % d’humidité (pour être au clair avec cette notion, nous vous renvoyons à cet article du 8 juillet dernier). Le seul moyen connu à ce jour pour qu’une masse d’air atteigne cet objectif est de se refroidir. Durant les nuits claires et sans vent, c’est par le bas et au contact du sol que la masse d’air se refroidit. Le sol perd en effet de l’énergie par rayonnement et refroidit ainsi l’air avec lequel il est en contact ; l’air froid étant plus lourd que l’air chaud, il reste proche du sol, stratifiant ainsi la masse d’air et donnant naissance au brouillard pour autant que le point de saturation soit atteint et que d’autres subtiles conditions soient remplies.

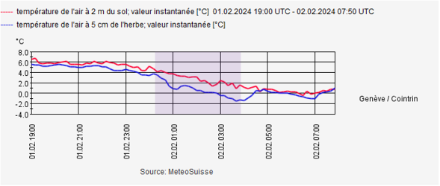

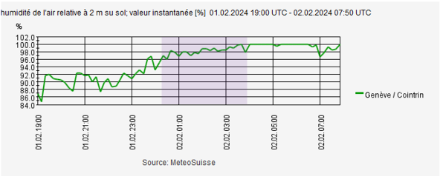

Quelques images valant davantage qu’un long discours, illustrons le propos avec les graphiques ci-dessous :

Le premier nous montre l’évolution de la température à 2 m (en rouge) et à 5 cm (en bleu). Tant que le ciel est couvert par des nuages relativement bas, le rayonnement du sol est fortement limité et les deux températures sont très proches. Avec l’élévation de la couverture nuageuse et sa dissipation progressive, le rayonnement du sol s’accentue et la température à 5 cm s’abaisse dès lors plus vite que la température à 2 m (zone mauve). Lorsque le brouillard se forme, il se met lui-même à rayonner vers le sol ce qui provoque une élévation de la température à 5 cm, laquelle devient dès lors égale à la température à 2 m, les deux capteurs ayant dès lors des conditions identiques à l’intérieur du brouillard.

Si l’on examine l’évolution du taux d’humidité durant la même période, on le voit lentement augmenter au fur et à mesure que la température s’abaisse. Le moment où la masse d’air atteint la saturation (100 %) coïncide parfaitement avec celui où la température à 5 cm commence à remonter pour rejoindre la température à 2 m.

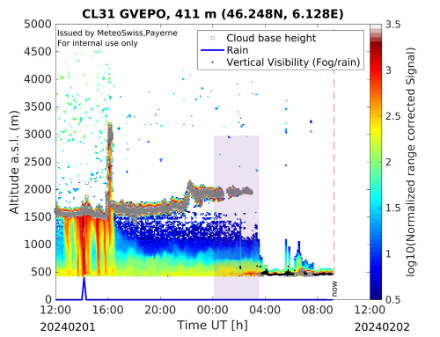

A l’aéroport de Genève, MétéoSuisse dispose d’un ceilomètre permettant non seulement de visualiser la base des nuages, mais également les aérosols contenus dans l'atmosphère ainsi que la visibilité. Le profil ci-dessous montre l’évolution depuis le 1 février à 12 UTC jusqu’à ce vendredi matin à 8h. On y voit tout à gauche la base des nuages liés au front de jeudi après-midi et les faibles précipitations associées (traînées rouges), puis l’assèchement avec une couverture nuageuse compacte entre 16 et 22 UTC environ. En milieu de nuit, la base nuageuse s’élève vers 2000 m. La zone en mauve correspond à celle des graphiques ci-dessus ; on y voit la couverture nuageuse se fragmenter entre minuit et 4 UTC et, simultanément, le signal du ceilomètre s’accentuer dans les très basses couches proches du sol jusqu’à refléter in fine la présence du brouillard peu avant le lever du jour (points noirs).

Evidemment, si les choses étaient si simples, cela se saurait et la prévision du brouillard ne serait qu’une simple formalité. Heureusement il n’en est rien et ce garnement donne bien du fil à retordre – donc du plaisir – aux météorologues de tous poils, comme aux modèles de prévision les plus pointus. Sa capricieuse survenue dépend non seulement du taux d’humidité, mais également du mouvement de l’air (on n’ose parler de vent tant celui-ci doit être faible, mais sans être nul), de la présence de noyaux de condensation en nombres suffisants, de la nature du terrain, et d’autres facteurs encore.

Du coup, la prévision du brouillard s’apparente davantage à celle des orages : un peu de modèle, beaucoup d’expérience et davantage encore d’humilité. On prévoira un potentiel, des conditions favorables liées à telle ou telle situation, ou l’on exclura au contraire sa formation en nous basant sur notre expérience. Par exemple, pas de brouillard la nuit suivant un épisode de bise, même si le ciel est dégagé et que le vent est tombé. Du stratus oui, du brouillard non ; c’est comme ça et il n’y pas d’exception ! … enfin presque.

Le brouillard ayant plus d’un tour dans son sac, il a d’autres modes de formation, généralement plus simples. Ainsi, il peut s’agir de stratus s’abaissant tellement qu’il finit par toucher le sol, ou encore d’un brouillard formé ailleurs et entrainé vers d’autres régions. Il y a également les brouillards côtiers liés à la présence de courants froids près des côtes, comme à San-Francisco par exemple. Tous ont pourtant un point commun : ils nécessitent la présence d’une atmosphère stable et subsidente, donc de conditions anticycloniques.

Et certains sont plus facile à prévoir que d’autres…