Navigation des services

Recherche

Le rayonnement est la force motrice des échanges d'énergie entre l'atmosphère, les océans et la surface de la Terre. L’état de notre atmosphère et la température moyenne de la terre résultent de l’équilibre des différents flux de rayonnement entre ces trois composantes. Un déséquilibre dans le bilan radiatif est non seulement responsable de la dynamique des phénomènes météorologiques, mais c'est aussi le moteur du changement climatique.

Dans ce contexte, de petits écarts entre les flux de rayonnement solaire et ceux réfléchis vers l’espace suffisent déjà pour amorcer de tels processus. C'est pourquoi la mesure à haute précision des flux de rayonnement est un élément essentiel de l'étude des changements climatiques à laquelle MétéoSuisse participe dans le cadre du programme de Veille de l'Atmosphère Globale (VAG).

Le rayonnement au fil de l'année

Aux stations du réseau suisse de surveillance du rayonnement pour le climat alpin (SACRaM, Swiss Alpine Climate Radiation Monitoring), MétéoSuisse mesure le rayonnement depuis ultraviolets jusqu’à l'infrarouge, en passant par le rayonnement visible. Les stations se trouvent à Davos, Locarno-Monti, Payerne et au Jungfraujoch.

Le rayonnement UV et les facteurs qui l'influencent

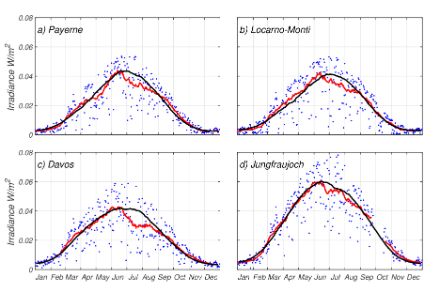

Le rayonnement UV ne représente qu'une très faible partie de l'intensité totale du rayonnement solaire, mais sa longueur d'onde est plus courte que celle du rayonnement solaire visible ce qui rend les photons UV plus énergétiques. Par conséquent le rayonnement UV a un impact significatif sur la santé humaine. Une exposition excessive aux UV peut provoquer des lésions de la peau et des yeux (coups de soleil, cancer de la peau, opacification du cristallin). L'intensité du rayonnement UV dépend de nombreux facteurs, dont l'élévation solaire, la couverture nuageuse et le rayonnement réfléchi par le sol, ce dernier étant fortement influencé par l'enneigement. L’ozone atmosphérique (Mesure d’ozone atmosphérique) joue lui aussi un rôle important en stoppant une partie du rayonnement UV dans la stratosphère et la troposphère. La station la plus élevée qui se situe au Jungfraujoch présente le rayonnement UV le plus fort. Cela est entre autres dû à l'atmosphère plus ténue et au fait qu'une grande partie des environs est sous la neige pendant toute l'année.

Les valeurs maximales du rayonnement UV sont atteintes en été (juin) et sont de l'ordre de 0,06 W/m2 à Payerne, Locarno-Monti et Davos alors qu'elles vont jusqu'à 0,08 W/m2 au Jungfraujoch. En hiver, les valeurs sont beaucoup plus basses, en général environ dix fois moins élevées.

Influence de la couverture nuageuse sur le rayonnement à ondes courtes et à ondes longues

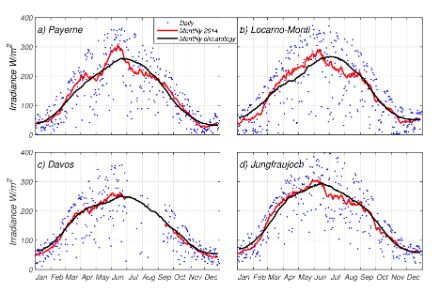

Les valeurs maximales du rayonnement global à ondes courtes sont atteintes en été (juin) et sont de l'ordre de 350 W/m2 à Payerne, Locarno-Monti et Davos alors qu'elles vont jusqu'à 400 W/m2 au Jungfraujoch. En hiver, les valeurs sont beaucoup plus basses, en général environ quatre fois moins élevées.

En plus des facteurs mentionnées ci-dessus, l'intensité du rayonnement solaire dépend aussi de la concentration des aérosols (Surveillance des aérosols) dans l’atmosphère, appelée aussi la profondeur optique des aérosols. Cette dernière mesure le degré de transparence de l'atmosphère. Au Jungfraujoch par exemple, l'épaisseur optique des aérosols est habituellement très faible, mais elle est influencée par des perturbations de grande ampleur comme les incursions de poussières minérales du Sahara ou par des émissions locales des vallées avoisinantes.

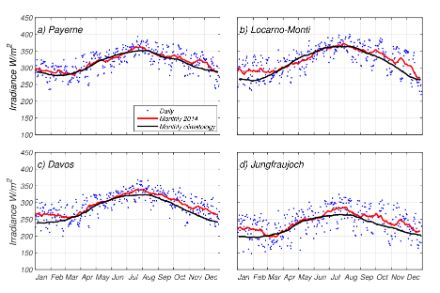

La couverture nuageuse exerce une grande influence tant sur le rayonnement solaire que sur le rayonnement thermique, toutefois l'effet sur ces deux domaines de longueurs d'ondes est généralement contraire. Alors que les nuages réduisent le plus souvent l'intensité du rayonnement solaire, ils augmentent en général le rayonnement thermique et retiennent ainsi la chaleur dans les basses couches de l’atmosphère.

Les valeurs du rayonnement à longue ondes les plus élevées sont atteintes en été (à la fin juillet et en août) et sont de l'ordre 400 W/m2 à Payerne et à Locarno-Monti, de 350 W/m2 à Davos et d'un peu plus de 300 W/m2 au Jungfraujoch. En hiver, les valeurs sont beaucoup plus basses, en général proche de 200-250W/m2.

Longues séries de données relatives au rayonnement UV

MétéoSuisse mesure le rayonnement ultraviolet depuis 1995 à Davos, depuis 1996 au Jungfraujoch, depuis 1997 à Payerne et depuis 2001 à Locarno-Monti. Vu les effets considérables du rayonnement UV sur la santé et sur l'écosystème, il est nécessaire de disposer de séries de données plus longues. Des méthodes de reconstruction permettent de calculer le rayonnement UV sur la base de l'ozone, de l'élévation solaire, de la couverture nuageuse et du rayonnement réfléchi par le sol pour les périodes passées. Des séries de données plus longues sont en effet disponibles pour ces paramètres.

La reconstruction du rayonnement UV a été effectuée sur la base de séries de mesures pour Arosa (ozone) et Davos (nébulosité) qui remontent à 1926. Les résultats montrent que le rayonnement UV fluctue en moyenne annuelle entre 5 et 10 pour cent sur l'ensemble de la période. Ce sont l'ozone et la durée d'ensoleillement qui ont la plus grande influence, alors qu'un changement de la couverture neigeuse n'a qu'un faible effet. La principale cause de la hausse du rayonnement UV à partir de la fin des années 1970 est dû à la diminution de la couche d'ozone. (Mesure d’ozone atmosphérique).

- Vernez D., A. Milon, L. Vuilleumier, J.-L. Bulliard, A. Koechlin, M. Boniol and J. F. Doré. A general model to predict individual exposure to solar UV by using ambient irradiance data, (2014), Journal of Exposure Science and Environmental Epidemiology.

- Milon, A., Bulliard, J.-L., Vuilleumier, L., Danuser, B. and Vernez, D. Estimating the contribution of occupational solar UV exposure to skin cancer, (2014), British Journal of Dermatology, 170, 157–164

- Wacker, S., Gröbner, J. and Vuilleumier, L. (2013). A method to calculate cloud-free long-wave irradiance at the surface based on radiative transfer modeling and temperature lapse rate estimates. Theoretical and Applied Climatology, 1-11

- Nyeki, S., C. H. Halios, W. Baum, K. Eleftheriadis, H. Flentje, J. Gröbner, L. Vuilleumier, and C. Wehrli, (2012). Ground-based aerosol optical depth trends at three high-altitude sites in Switzerland and southern Germany from 1995 to 2010. J. Geophys. Res., 117, D18202

Wacker, S., J. Gröbner, D. Nowak, L. Vuilleumier and N. Kämpfer, (2011). Cloud effect of persistent stratus nebulosus at the Payerne BSRN site. Atmos. Res., 102:1, 1-9 - Vernez, D., Milon, A., Vuilleumier, L. and Bulliard, J.-L. Anatomical exposure patterns of skin to sunlight: relative contributions of direct, diffuse and reflected ultraviolet radiation (2012), British Journal of Dermatology, 167:2, 383-390

- Wacker, S., J. Gröbner, K. Hocke, N. Kämpfer and L. Vuilleumier, (2011). Trend analysis of surface cloud-free downwelling long-wave radiation from four Swiss sites. J. Geophys. Res., 116:D10, D10104

- Vernez, D., A. Milon, L. Francioli, J.-L. Bulliard, L. Vuilleumier and L. Moccozet, (2011). A Numeric Model to Simulate Solar Individual Ultraviolet Exposure. Photochemistry and Photobiology, 87:3, 721-728

- Gröbner, J., S. Wacker, L. Vuilleumier and N. Kämpfer (2009). Effective atmospheric boundary layer temperature from longwave radiation measurements. J. Geophys. Res., 114, D19116

- Nowak, D., L. Vuilleumier, C. N. Long, and A. Ohmura (2008). Solar irradiance computations compared with observations at the Baseline Surface Radiation Network Payerne site. J. Geophys. Res., 113, D14206

- Ruckstuhl, C., R. Philipona, K. Behrens, M. Collaud Coen, B. Dürr, A. Heimo, C. Mätzler, S. Nyeki, A. Ohmura, L. Vuilleumier, M. Weller, C. Wehrli, and A. Zelenka. (2008), Aerosol and cloud effects on solar brightening and the recent rapid warming. Geophys. Res. Lett., 35, L12708