Navigation des services

Recherche

Concentrations record de gaz à effet de serre dans l'atmosphère terrestre

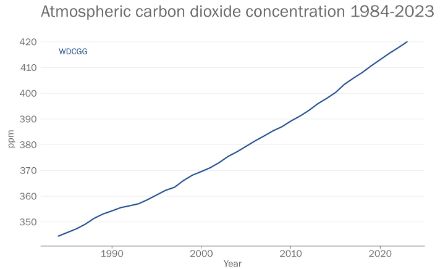

En 2023, les concentrations des trois principaux gaz à effet de serre dans l'atmosphère – le dioxyde de carbone, le méthane et le protoxyde d'azote – ont atteint les valeurs les plus élevées dans les séries de mesures disponibles. Les données mondiales consolidées sont disponibles jusqu'en 2023. Les mesures effectuées sur plusieurs sites montrent qu’en 2024, les concentrations des trois gaz à effet de serre ont continué d'augmenter.

La concentration atmosphérique actuelle de dioxyde de carbone (CO2) a atteint un niveau qui a été enregistré pour la dernière fois il y a au moins deux millions d'années. De même, les concentrations de méthane et de protoxyde d'azote ont atteint leur niveau le plus élevé depuis au moins 800 000 ans.

En 2023, la concentration de CO2 a atteint 420 ppm (parties par million), soit 151 % des niveaux préindustriels (année 1750). Le méthane a atteint 265 % et le protoxyde d'azote 125 % des niveaux préindustriels en 2023.

Entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2023, les concentrations de CO2 ont augmenté de 2,8 ppm, soit la quatrième plus forte variation en un an depuis le début des mesures modernes du CO2 dans les années 1950. L'augmentation anthropique des concentrations de dioxyde de carbone dans l'atmosphère est le principal contributeur du changement climatique. Le CO2 est responsable d'environ 66 % du forçage radiatif de tous les gaz à effet de serre à longue durée de vie depuis 1750 et d'environ 79 % au cours des dix dernières années.

Record mondial de chaleur en 2024

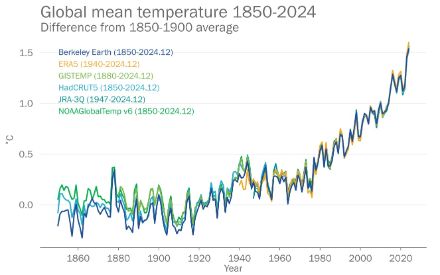

En 2024, la température moyenne annuelle mondiale proche de la surface terrestre était supérieure de 1,55 °C à la moyenne préindustrielle de 1850-1900. 2024 a été l'année la plus chaude des 175 dernières années. En 2023, la deuxième année la plus chaude, la température moyenne mondiale proche de la surface terrestre était supérieure de 1,45 °C à la moyenne préindustrielle de 1850-1900. Les dix dernières années, de 2015 à 2024, ont été les dix années les plus chaudes depuis le début des relevés. L'analyse est basée sur une synthèse de six ensembles de données de températures mondiales. Il existe de légères différences entre les ensembles de données de température, mais ils montrent globalement les mêmes variations au cours de la période où ils se chevauchent. Au début des enregistrements, les différences sont plus importantes, ce qui se traduit par de petites différences dans l'évaluation des changements à long terme (environ 0,1 °C).

La température moyenne mondiale en 2024 a été influencée à la hausse par un épisode El Niño qui a atteint son apogée en début d'année. Les températures moyennes mensuelles mesurées entre juin 2023 et décembre 2024 ont chaque mois dépassé celles mesurées avant 2023.

Indicateur clé pour l'objectif de température à long terme

La température moyenne mondiale est la base de l'objectif de température à long terme de l'Accord de Paris. L'Accord de Paris de 2015 vise à limiter le réchauffement climatique moyen de la planète bien en dessous de 2°C par rapport à l'ère préindustrielle, avec comme cible une augmentation maximale de la température de 1,5°C. L'Accord de Paris se réfère à des changements à long terme (moyennes sur 30 ans) et non à des années individuelles. Une seule année avec une température moyenne mondiale supérieure à 1,5 °C par rapport à la moyenne des années 1850-1900 ne signifie pas que les valeurs de réchauffement de l'Accord de Paris ont été dépassées.

L'analyse régionale des températures

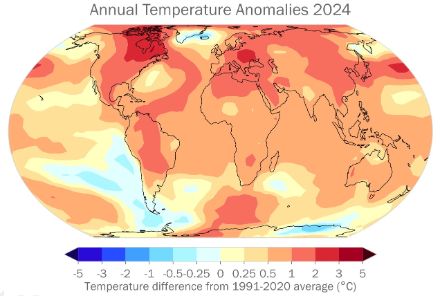

En 2024, la plupart des terres émergées étaient plus chaudes que la moyenne à long terme 1991 à 2020, avec quelques zones restreintes de températures inférieures à la moyenne autour de l'Islande, de certaines parties de l'Antarctique et de la pointe sud de l'Amérique du Sud. Des températures moyennes annuelles record ont été observées dans une grande partie des tropiques, allant de l'Amérique centrale et du Sud en direction de l’Est jusqu’au Pacifique occidental. D'autres régions terrestres en dehors des tropiques ont également connu des températures annuelles exceptionnellement élevées, notamment l'est de l'Amérique du Nord, l'Afrique du Nord et l'Europe, ainsi que l'Asie du Sud et de l'Est.

Les températures de surface de la mer ont atteint des niveaux record dans l'Atlantique tropical et l'Atlantique Nord, dans l'océan Indien tropical, dans certaines parties du Pacifique occidental et dans certaines parties de l'océan Austral. Malgré les conditions d’El Niño du début de l'année, des valeurs inférieures aux moyennes annuelles ont été enregistrées sur la côte ouest de l'Amérique du Sud, tandis que des températures supérieures à la moyenne ont été observées plus à l'ouest le long de l'équateur, comme prévu.

L'analyse régionale des précipitations

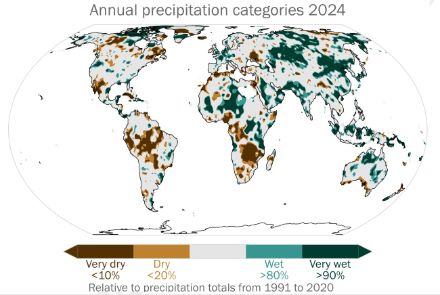

En 2024, de vastes zones ont enregistré des précipitations nettement inférieures à la moyenne, en particulier en Afrique centrale et australe ainsi que dans la partie centrale de Amérique du Sud, partant des plaines de l'Amazonie jusqu’à la côte du Pacifique en passant par les Andes septentrionales.

De vastes zones où des précipitations nettement supérieures à la moyenne ont été enregistrées en 2024, incluent en particulier l’Afrique du Nord, certaines parties de l'Asie du Nord-Est, de l'Asie de l'Est et de l'Asie centrale, ainsi que l'archipel canadien.

Le niveau de la mer s’élève plus rapidement

En 2024, le niveau moyen mondial de la mer a atteint son plus haut niveau depuis le début des relevés satellitaires en 1993. Le taux d'élévation du niveau de la mer à l'échelle mondiale au cours de la dernière décennie (2015-2024) a été plus de deux fois plus élevé qu'au cours de la première décennie d'enregistrements satellitaires (1993-2002). Entre 1993 et 2002, le niveau de la mer a augmenté en moyenne de 2,1 mm par an à l’échelle mondiale. Entre 2015 et 2024, la valeur moyenne était de 4,7 mm par an.

Le réchauffement des océans provoque une dilatation de l'eau et une hausse du niveau de la mer en moyenne mondiale. La fonte des glaces terrestres contribue également à l'élévation du niveau des mers. Étant donné que le réchauffement des océans se poursuivra pendant des siècles même si les émissions de gaz à effet de serre cessent, le niveau des mers continuera d'augmenter au cours de la même période.

La hausse du niveau de la mer a des répercussions importantes sur les zones côtières. Il convient en particulier de mentionner la perte d'écosystèmes côtiers, la salinisation des eaux souterraines à proximité des côtes et l'augmentation des risques d'inondation et de dommages aux infrastructures côtières.

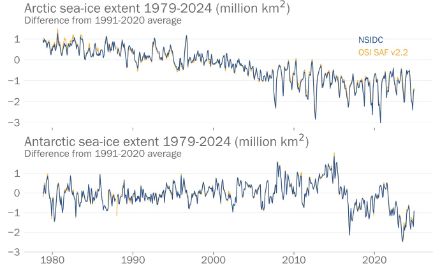

Modifications de l’étendue des banquises

Après l'expansion hivernale, une grande partie de la banquise polaire fond durant le réchauffement estival. Les minima annuels de l’étendue de la banquise dans chaque hémisphère sont généralement enregistrés à la fin de l'été ou au début de l'automne (septembre dans l'hémisphère nord, février dans l'hémisphère sud). L'étendue de la banquise dans l'Antarctique et dans l'Arctique en 2024 était inférieure à la moyenne 1991-2020 sur l'ensemble du cycle annuel.

En 2024, on a enregistré une superficie minimale de 4,28 millions de km2 pour la banquise arctique le 11 septembre. Il s'agit de la 7ème plus faible superficie de banquise arctique depuis le début des mesures en 1979.

Dans l’Antarctique, la surface de la banquise a atteint sa plus faible étendue le 20 février avec 1,99 million de km2. C'est la 2ème plus faible étendue de la banquise antarctique et la troisième année consécutive que l'étendue minimale de la banquise de l'Antarctique est passée en dessous de 2 millions de km2.

Les changements à long terme de l'étendue de la banquise arctique peuvent être observés tout au long du cycle saisonnier. La tendance à la baisse de l'étendue minimale de la banquise arctique de 1979 à 2024 est d'environ 14 % par décennie par rapport à la moyenne 1991 à 2020, ce qui correspond à une perte de banquise de 77 000 km2 par an.

En Antarctique, l'étendue maximale de la banquise jusqu'en 2015 avait montré une faible tendance à la hausse. Cependant, ce n’est plus le cas depuis les récentes faibles extensions. Suite aux extensions anormalement faibles de la banquise antarctique ces trois dernières années, il reste à déterminer si un changement de régime a eu lieu concernant son expansion et sa fonte saisonnière.

Questions sur les causes des records de température

Les records à l’échelle mondiale des températures proche de la surface terrestre en 2023 et 2024 se sont produits dans un contexte d'augmentation des gaz à effet de serre d'origine humaine.

Cependant, ces records peuvent également avoir été influencés par un certain nombre d'autres facteurs :

- Une augmentation plus rapide que prévu de l'activité solaire (plus de chaleur)

- Les effets de la limitation sur la teneur en soufre des carburants marins entrée en vigueur en janvier 2020 (moins d’aérosols de soufre refroidissants)

- Éruption du volcan Hunga Tonga Hunga Ha'apai (HTHH) en janvier 2022 (effet de serre accru dû à la vapeur d'eau dans la stratosphère, mais aussi effet refroidissant dû aux aérosols de soufre dans la troposphère)

- Baisse décennale des émissions d'aérosols en Asie de l'Est (moins d'aérosols refroidissants)

En résumé, plusieurs facteurs ont probablement contribué à l'ampleur des récentes anomalies de température à l’échelle mondiale, avec une influence collective d'environ 0,1 °C. Il convient toutefois de souligner qu'il s'agit d'une estimation préliminaire qui devra être affinée au fur et à mesure que des études plus approfondies seront menées.

Plus d'informations

Outre les thèmes abordés ici, le rapport de l'OMM contient d'autres analyses intéressantes, par exemple sur la teneur en chaleur des océans, leur acidification, le bilan de masse des glaciers, l'oscillation El Niño dans le Pacifique et sur plusieurs événements météorologiques extrêmes ayant entraîné des dommages considérables.

Rapport de l’OMM État du climat mondial 2024