Navigation des services

Recherche

Offensive neigeuse

Il est 18 h 15 ce samedi 16 février 1985, la nuit tombe sur le bassin lémanique, le ciel est d’un gris uniforme, il fait -4 °C et une petite bise glacée soufflant entre 8 et 18 km/h se fait sentir. Les premiers flocons, fins et légers, apparaissent devant les phares des voitures et sous la lueur des réverbères. Peu à peu, les flocons se font plus nombreux et, sous l’action de la bise, de petits tourbillons de neige se font et défont en glissant mollement sur la chaussée.

À l’aéroport de Genève, le météorologue de service au poste d’observation situé en bout de piste, côté Versoix, observe les flocons qui se font de plus en plus nombreux et la visibilité s’abaisser inexorablement. Chaque demi-heure, il note méticuleusement sur son cahier les détails de son observation et introduit les données de manière codée dans le système METEOR. Le résultat apparaît sous la forme d’un message météorologique, appelé METAR, qui est destiné aux pilotes évoluant autour du terminal aéroportuaire.

- À 20 h 20, les chutes de neige, jusque-là modérées, sont dès maintenant qualifiées de fortes par l’observateur météo.

- Dès 20 h 50, la visibilité tombe à 900 mètres, sous le seuil des 1000 mètres qui est celui du brouillard. Bien que déjà forte d’après les critères météo, les chutes de neige continuent de s’intensifier, abaissant ainsi encore la visibilité météorologique.

- À 23 h 20, la visibilité horizontale atteint 400 mètres avec une visibilité verticale de 200 pieds, c’est-à-dire environ 60 mètres.

- Le 17 février à 00 h 50, la visibilité atteint sa valeur plancher de 300 mètres et une visibilité verticale de 30 mètres ! L’aéroport est maintenant fermé depuis plusieurs heures et le trafic automobile est lui aussi gagné par la paralysie.

Le même scénario se déroule peu ou prou sur l’ensemble du bassin lémanique et le Chablais, mais avec un décalage d’une à deux heures par rapport à Genève. C’est une véritable tourmente blanche qui s’abat sur toute la région sous une bise moyenne de 20 km/h avec des rafales proches de 40 km/h.

Dès 2 h 30 du matin, les chutes de neige, toujours continues, deviennent plus irrégulières en intensité, alternant phases modérées et phases intenses. Elles se poursuivent durant toute la journée de dimanche pour cesser entre 19 heures et 21 heures.

Ci-dessous, une vidéo tournée durant la journée du dimanche 17 février 1985 au Petit-Lancy GE.

Bise et congères

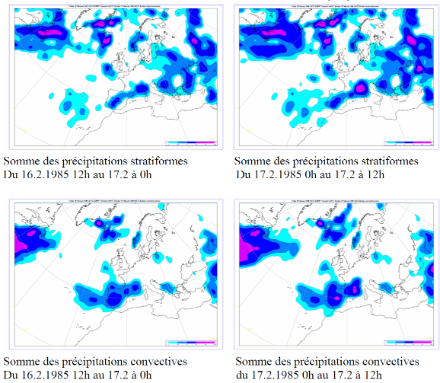

Ces fortes chutes de neige sont accompagnées d'une bise par moments marquée. Avec le déplacement du noyau faiblement dépressionnaire du Golfe de Gascogne vers le Golfe de Gênes en transitant sur la moitié sud de la France, la bise qui souffle depuis le début de l’offensive neigeuse cède temporairement la place à un faible courant du nord-ouest le dimanche 17 entre 2 h et 11 h du matin. Ensuite, avec le positionnement de la dépression sur le Golfe de Gênes, la bise reprend du service pour se renforcer dans le courant de l’après-midi avec des pointes proches de 50 km/h. Celle-ci, toujours associée à des températures largement négatives, contribue à former constamment de nombreuses congères, compliquant ainsi sérieusement les opérations de déneigement.

Cette situation de bise parfois soutenue perdurera une bonne partie de la semaine suivante.

Le bilan

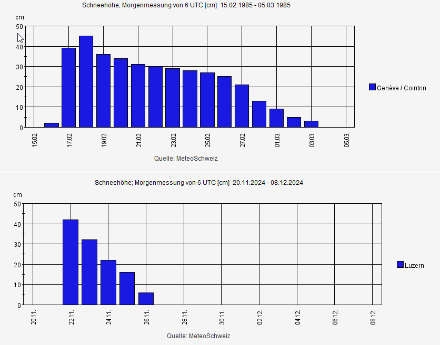

Pour les stations de plaine du bassin lémanique et du Chablais, une telle accumulation de neige est du domaine du jamais-vu, que ce soit en nouvelle neige ou en accumulation totale. Par ailleurs, cette quantité phénoménale est tombée en un peu plus de 24 heures, ce qui est tout aussi exceptionnel. Des valeurs de 40 cm en 12 heures ont même été mesurées dans le bassin lémanique.

La couche a atteint les hauteurs suivantes : Pully 50 cm, Aigle 62 cm, Genève 45 cm, et même 90 cm à Thonon-les-Bains et Douvaine, sur la rive française du Léman. Pour le bassin genevois, des mesures officieuses révèlent que les 45 cm enregistrés à Genève-aéroport sont plutôt un minimum pour ce secteur puisque des cumuls de 60 à 70 cm ont été mesurés dans le sud-est du canton. Ces valeurs sont d'ailleurs corroborées par la station de Douvaine en Haute-Savoie, qui n'est qu'à 6 km en ligne droite de la frontière genevoise.

À noter que les températures en plaine restèrent largement en dessous de 0 °C avec des valeurs de -3 °C à -6 °C, assurant ainsi un dépôt de neige poudreuse et légère, ce qui est très rare en plaine. Celle-ci, soufflée par la bise, ne manqua pas de former d’importantes congères. Plus au nord, le manteau fut nettement plus modeste avec « seulement » 17 cm à Neuchâtel (liés à cet épisode) et un temps généralement sec sur le Plateau alémanique.

Impact sur le territoire

L’importante couche de poudreuse provoqua de nombreux dégâts aux exploitations agricoles par l’effondrement des serres et tunnels en plastique. Les courts de tennis protégés par des bulles subirent aussi des dommages importants.

Par chance, cet événement tomba sur un week-end, qui dans plusieurs cantons marquait le début des vacances de février, ce qui laissa un peu de temps aux autorités pour organiser le lundi. Malgré cela, c’est bien le chaos qui régna une bonne partie de la semaine avec un trafic routier et ferroviaire pratiquement à l'arrêt et de nombreux villages coupés du monde.

L’armée fut appelée en renfort afin de dégager les rues et des engins de déneigement furent aimablement mis à la disposition de Genève par la ville de La Chaux-de-Fonds. Comme mentionné plus haut, ce travail de déblaiement fut aussi rendu très difficile par les congères en formation constante sous l’action d’une bise soutenue qui persista pendant plusieurs jours.

Un phénomène mal anticipé

Le modèle européen de l'époque (ECMWF), dont la résolution était très grossière, modélisait bien une zone de précipitations importantes, mais visait essentiellement les Alpes du Sud et la Côte d’Azur, la Suisse romande ne devant être touchée que marginalement. Les prévisions officielles de la journée de samedi ne mentionnaient que quelques faibles chutes de neige possibles. La réalité fut une zone de précipitations nettement plus restreinte et décalée vers le nord.

Frontogénèse sur place

Avant de blâmer les prévisionnistes en poste à l'époque, il faut bien comprendre qu'au matin du samedi 16 février 1985, la perturbation n'existait tout simplement pas. Il y avait bien une limite de masse d'air très nette, mais celle-ci ne générait que des nuages. Ce n'est qu'en fin d'après-midi que ce front s'est activé à partir du sud-ouest du bassin lémanique, prenant totalement au dépourvu les météorologues de Cointrin et les habitants de la région. Cette activation soudaine a certainement été favorisée par le flux confluent en altitude, en aval du split flow mentionné dans le premier épisode de ce récit. Il convient aussi de souligner que dans nos régions, des fronts qui se développent pratiquement sur place sont des événements rares.

La question qui vient immédiatement à l'esprit est : « Ferions-nous mieux aujourd'hui si une situation similaire devait se représenter ? » La réponse est : « Oui, très probablement ». En effet, les outils dont nous disposons aujourd'hui ont changé du tout au tout. Les modèles ont une bien meilleure résolution, ils sont plus fiables, et nous bénéficions d'une couverture radar et satellite plus complète et définie. Toutefois, les situations météorologiques ne se répètent jamais à l'identique, et les modèles numériques peuvent encore avoir du mal à cerner précisément une frontogénèse, notamment dans une région comme la nôtre où le relief joue un rôle fondamental.

Un tel événement est-il encore possible dans le contexte du réchauffement climatique ?

Le changement climatique rend les épisodes de neige en plaine nettement plus rares, comme chacun peut s’en apercevoir, et comme un de nos collègues, nostalgique, le déplorait dans un blog récent (« Le deuil de l'hiver »). Toutefois, si la configuration météorologique le permet, un épisode de neige extrême est toujours possible. L’épisode neigeux de novembre dernier (record à Lucerne avec de 42 cm de neige fraîche), ou encore celui du 10 décembre 2017 (60 cm de neige tombés à Sion) en fournissent d’ailleurs une belle confirmation.

Même dans un environnement plus chaud, il y aura encore parfois des périodes de froid suffisantes pour qu’une limite de masse d’air puisse générer des chutes de neige importantes jusqu’en plaine. Bien sûr, elles seront simplement moins fréquentes, mais pourront être plus redoutables car nous serons moins habitués à leur survenue. Donc, même si la probabilité est plus faible, la réponse est oui : une « neige du siècle » en plaine d'ampleur comparable demeure toujours possible ! Mais avec une atmosphère généralement plus chaude, on peut supposer que la neige serait moins poudreuse. Et surtout, dans un contexte où le froid durable n’existe quasiment plus, elle fondrait probablement beaucoup plus vite.

La comparaison avec l’épisode neigeux de novembre dernier illustre bien cette évolution : une semaine après les chutes de neige du 16 et 17 février 1985 on mesurait encore 25 cm de neige à Genève, tandis que les chutes de neige des 21 et 22 novembre 2024 ont complètement fondu en quelques jours.