Navigation des services

Recherche

Un peu de physique pour mieux comprendre

Imaginez une boîte cubique de 10 cm de côté, remplie de boules magiques s’agitant en tous sens et rebondissant contre les parois. Imaginez maintenant que les boules magiques sont des molécules d’oxygène, d’azote et de vapeur d’eau (rajoutez aussi quelques polluants pour faire plus vrai…) et vous avez un décimètre cube d’air. La température de cette échantillon est proportionnelle à l’agitation de ces molécules, tout comme la pression exercée sur les parois de la boîte.

Ainsi, si vous diminuez l’agitation des « boules magiques », vous diminuez la température de l’ensemble, mais également la pression exercée sur les parois, ce qui amènera le volume de la boîte à se contracter (* exemple concret en fin d’article). Volume, température et pression sont ainsi étroitement liés dans la thermodynamique des gaz, ayant pour conséquence qu’à volume égal un gaz froid - l'air par exemple - est plus dense et plus lourd qu’un gaz chaud. Il tend donc à s'écouler vers le bas et à s'accumuler dans les combes et vallées.

Or, en l’absence de changement de masse d’air lié au passage d’une perturbation, l’air se refroidit essentiellement par rayonnement au contact du sol. Les conditions pour un refroidissement optimal sont les suivantes :

- une masse d’air polaire ou arctique

- un taux d’humidité bas (la vapeur d’eau est en effet un gaz « à effet de serre »)

- l’absence de vent (pour éviter que l’air froid au contact du sol soit mélangé avec l’air situé plus haut)

- l’absence de couverture nuageuse nocturne, qui agit comme une couverture tout court en renvoyant vers la Terre le rayonnement émis par elle.

- un sol couvert de neige

Pourquoi La Brévine ?

En hiver, lorsque les nuits sont longues et que le soleil reste bas sur l’horizon la journée, toutes les conditions ci-dessus peuvent être réunies assez facilement dans un site comme La Brévine, à l’arrière d’un front froid ou en situation de bise :

- une masse d’air polaire ou arctique

- un taux d’humidité bas, surtout en cas d’advection d’air polaire continental plutôt que maritime (situation de bise).

- l’absence de vent, garantie par une topographie en cuvette et un lac d’air froid quasi-permanent.

- l’absence de couverture nuageuse nocturne, presque systématique dans un temps de traîne post-frontal, ou une situation en marge du stratus en cas d’anticyclone ou de bise.

- un sol couvert de neige, fréquent en hiver (jusqu’à ces dernières années…).

Sur les sommets des Alpes en revanche, le vent est rarement nul et l’air froid tend à s’écouler vers les vallées. Pour ces raisons, et malgré des froids intenses (la température annuelle moyenne la plus basse se retrouve du reste au Jungfraujoch avec -6.7 °C), les records de froid y sont rarement enregistrés.

Le record de 1987

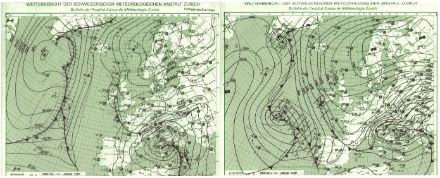

Le 10 janvier 1987, un front froid traversa la Suisse à partir du nord-est sur le versant sud d’un puissant anticyclone centré sur la Scandinavie. Une situation de bise vigoureuse associée au passage du front se maintint durant plusieurs jours, entraînant vers le Plateau suisse de l’air originaire de l’Est européen, voire de la Russie.

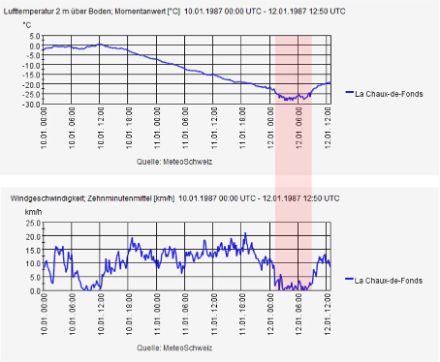

L’évolution de la température et du vent à la Chaux-de-Fonds (la station de la Brévine n’était pas encore automatique à cette époque et nous ne disposons donc pas de relevé continu) montre une diminution constante de la température à l’arrière du front froid dès le 10 janvier après-midi. Durant la nuit du 11 au 12 janvier, la cessation momentanée du vent permit une chute rapide de la température de 7° environ ; elle remonta rapidement en matinée avec la reprise de la Bise.

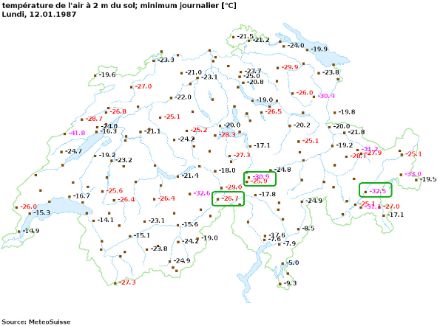

Les conditions nécessaires à des records de froid se rencontrent donc en général sur les hauts plateaux et les cuvettes surélevées, comme les combes jurassiennes bien sûr mais également la vallée de Conches, le plateau d’Andermatt ou encore l’Engadine (entourés ci-dessous), candidats toujours en embuscade pour ravir son sceptre à La Brévine. Pour la petite histoire, le record de France est détenu par le village jurassien de Mouthe, voisin de la Brévine, avec -36.7°C le 13 janvier 1968.

Les glacières du Jura

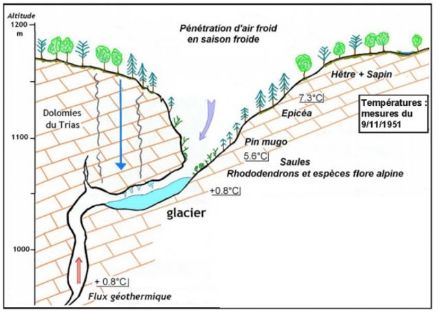

Les hauts plateaux jurassiens calcaires sont parcourus de fissures, gouffres et autres dolines. Dans ces cavités, il arrive que l’air froid reste piégé par gravité de façon pérenne, ne pouvant être évacué même en été. Dans certaines d’entre elles, appelées « glacières », l’eau qui s’infiltre gèle et s’accumule sous la forme de mini-glaciers souterrains, dont certains furent même exploités avant l’invention des congélateurs. De nos jours – réchauffement climatique oblige – ces glacières ont sérieusement du plomb dans l’aile, mais certaines existent encore. Ci-dessous, coupe d’une glacière située en Slovénie, très représentative de nos glacières jurassiennes.

* Lorsque vous ouvrez la porte de votre congélateur, vous introduisez à l'intérieur de l'air de même température et de même pression que l'air ambiant. Lorsque vous refermez la porte, l'air introduit se refroidit d'un coup et se contracte, diminuant fortement la pression contre les parois du congélateur, dont la porte. La pression atmosphérique extérieure n'ayant elle pas changé, elle se retrouve donc d'autant supérieure à la pression interne, raison pour laquelle vous ne pouvez plus ouvrir la porte du congélateur.