Navigation des services

Recherche

Méthode innovante de mesure de nanoplastique

En récolant des échantillons de neige (50 mL) et en la fondant puis en évaporant l’eau résultante, Materić et al. 2021 ont pu mesurer les concentrations de nanoplastiques à l’observatoire du Sonnblick en Autriche pendant 6 semaines entre février et mars 2017. Cette méthode a permis pour une des premières fois de quantifier des nanoplastiques directement dans l’environnement, alors que jusqu’à maintenant de telles mesures étaient surtout limitées aux microplastiques (< 5mm). Les nanoplastiques ont des propriétés physiques et biologiques très différentes des microplastiques, en particulier ils sont plus facilement transportés en haute altitude et surtout, ils peuvent pénétrer nos membranes cellulaires, ce qui les rend plus toxiques.

Quantification et sources des nanoplastiques

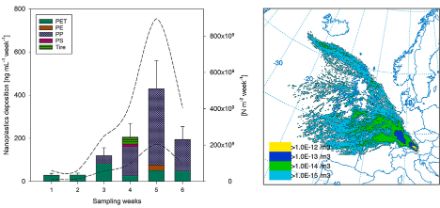

La Figure 1 montre le taux de déposition de nanoplastiques durant les 6 semaines de mesures. La moyenne s’élève à 168 ng/mL/semaine, ce qui en extrapolant correspondrait à une accumulation annuelle de 44 kg de nanoplastiques par km2. A titre de comparaison, des recherches aux Etats-Unis et dans les Pyrénées ont estimées des accumulations de microplastiques de 4 à 12 kg/km2/an. Cela suggère que les concentrations de nanoplastiques pourraient être 4 à 10 fois plus élevées que celles de microplastiques, possiblement dû à un transport plus efficace par le vent. Evidemment, des différences régionales entre ces mesures pourraient aussi expliquer cette variation. On remarque un pic jusqu’à environ 400 ng/mL/semaine durant la semaine 5 (Figure 1 à gauche).

Etant donné qu’il est hautement improbable que de telles quantités de nanoplastiques soient produites localement en haute altitude, les scientifiques ont cherché quelle pouvait être l’origine de ces particules. Pour cela, ils ont calculé les concentrations le long des trajectoires qu’ont emprunté les masses d’air présentes au Sonnblick lors de l’échantillonnage (Figure 1 à droite). On voit que les concentrations les plus élevées se retrouvent au-dessus de zones fortement urbanisées, notamment au sud de l’Allemagne, dans la région parisienne et au sud de l’Angleterre. Materić et al. 2021 concluent que ces nanoplastiques proviennent vraisemblablement des grandes villes présentes dans ces régions et ont été transportés par les vents jusque dans les Alpes autrichiennes. Ils n’excluent néanmoins pas qu’une minorité pourrait aussi provenir de sources marines, c’est-à-dire de particules de plastiques dans les océans qui seraient transmises dans l’air.

Conclusion

Ces mesures de nanoplastiques dans un emplacement si reculé montre le caractère global de la pollution atmosphérique par le plastique. Des concentrations encore plus élevées peuvent être attendues dans les villes. Du fait de la capacité de ces nanoparticules à pénétrer en profondeur dans nos organismes, plus de mesures sont nécessaires pour quantifier l’exposition humaine à cette pollution et prendre des mesures adéquates.

Ce blog est un résumé de l’article suivant :

Materić, D., E. Ludewig, D. Brunner, T. Röckmann, and R. Holzinger, 2021: Nanoplastics transport to the remote, high-altitude Alps. Environmental Pollution, 288, 117697, https://doi.org/10.1016/j.envpol.2021.117697.