Navigation des services

Recherche

Le 19 septembre 1783, les frères Montgolfier lâchaient le premier ballon à air chaud de l’histoire depuis le château de Versailles, avec à son bord trois animaux (ingénieux mais pas fous, les frères…). Cette expérience avait pour but d’exploiter le fait que l’air chaud est moins dense que l’air froid, et à ce titre plus léger ; il tend donc à s’élever de lui-même dans l’atmosphère à travers des couches plus froides. En météorologie, ce phénomène de flottabilité de l’air chaud a pour nom « convection » et est à la base de tous les orages.

Analyse d’un profil vertical de l’atmosphère

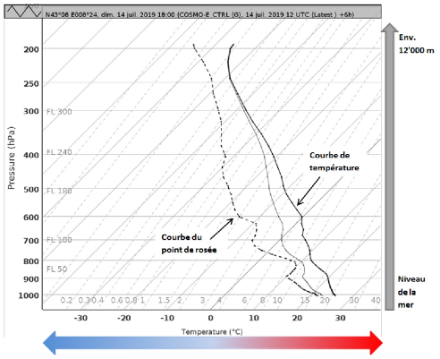

Deux fois par jour – à midi et à minuit – une sorte de gros ballon de baudruche est lâché depuis le centre technique de MétéoSuisse de Payerne, entraînant à sa suite une sonde chargée de mesurer différents paramètres, dont la température et le point de rosée (le point de rosée est la température à laquelle une masse d'air doit être refroidie pour atteindre son point de condensation). Le résultat des mesures est reporté sur un diagramme tel que ci-dessous (appelé émagramme), ayant pour axe vertical l’altitude et pour axe horizontal la température (à gauche vers le froid, et à droite vers le chaud). Le trait noir plein et épais montre l’évolution de la température avec l’altitude, et le traitillé l’évolution du point de rosée. Pour faire simple, lorsque ces deux traits se touchent, l’humidité est de 100 % et correspond à une couche nuageuse ; plus ils sont distants, plus l’air est sec. Nous ne nous occuperons pas ici du trait médian correspondant à un autre paramètre.

Les différents modèles fournissent aux météorologues des émagrammes prévisionnels tels que celui affiché ci-dessous pour l’exemple, issu de COSMO-E pour l’échéance du 14 juillet 2019 à 18h UTC, et situé sur le golfe de Gênes.

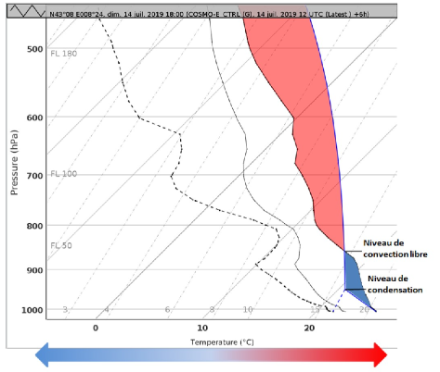

Intéressons-nous maintenant à ce qui se passe près du sol en agrandissant l’émagramme à basse altitude (ci-dessous). Imaginons que nous prenions dans nos mains une parcelle d’air (de point de rosée 22°C et de température de 25°C, donc très humide mais pas saturé) et que nous la soulevions. L’air sec se refroidissant très vite (1°C/100 m), cette parcelle d’air va dans un premier temps suivre sur le diagramme une trajectoire quasi-perpendiculaire aux températures (trait bleu plein) jusqu’à atteindre la saturation (ou niveau de condensation, soit 100 % d’humidité et apparition d’un nuage). Par la suite, elle se refroidira moins vite (0.6°C/100 m environ), d’où une trajectoire infléchie sur le diagramme. Ce qui est intéressant ici, c’est de constater que durant l’ascension dans les basses couches de l’atmosphère, notre parcelle d’air sera plus froide que son environnement, puisque la courbe noire (température de l’environnement) se trouve sur sa droite. Étant plus froide, il lui sera impossible de monter toute seule comme une montgolfière ; il lui faudra pour cela atteindre au préalable le « niveau de convection libre », à partir duquel elle laissera sur sa gauche (donc plus froide) la courbe de température de son environnement.

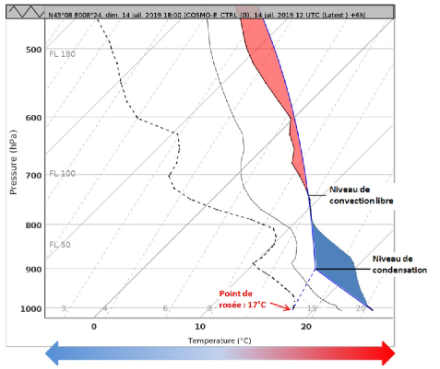

La partie en bleu sur le graphique ci-dessous est appelée « l’énergie d’inhibition convective » (CIN en anglais) ; elle correspond à l’énergie qu’il faudra fournir aux couches d’atmosphère inférieures au niveau de convection libre avant qu’une bulle d’air puisse s’élever toute seule à partir du sol. Cette énergie est en principe fournie par le réchauffement diurne, raison pour laquelle les orages se déclenchent le plus souvent en seconde partie de journée.

La partie en rouge sur le diagramme correspond à « l’énergie potentielle de convection disponible » (CAPE en anglais). Il s’agit de l’énergie cinétique dont disposera une parcelle d’air lorsqu’elle s’élèvera spontanément dans l’atmosphère au-delà du niveau de convection libre. En gros, plus la surface rouge est grande, plus violent sera l’orage…

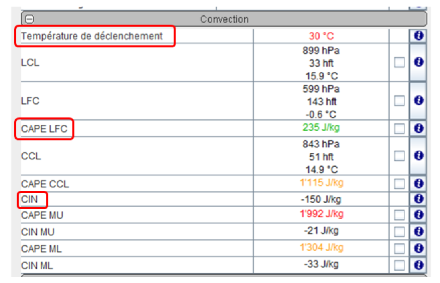

La température de déclenchement

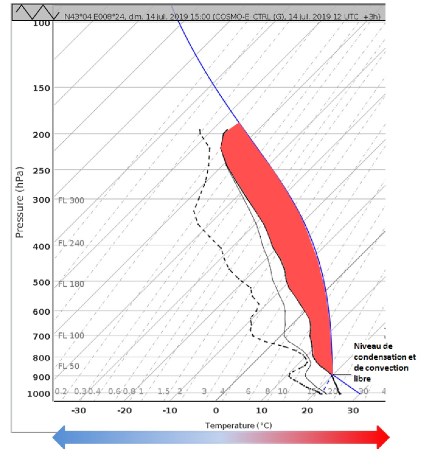

Au fil de la journée et au gré du réchauffement du sol, l’énergie d’inhibition convective (CIN) va donc être fournie aux couches inférieures de l’atmosphère, et la partie bleue des graphiques ci-dessus va progressivement s’éroder ; parallèlement, le niveau de condensation théorique s’élèvera.

Pour chaque profil atmosphérique, il existe une température unique correspondant au moment précis où l’énergie d’inhibition convective (CIN) aura été fournie en totalité. A ce moment-là, la partie bleue aura été complètement érodée et les niveaux de condensation et de convection libre seront confondus en un seul et même niveau. Cette température est appelée « température de déclenchement », car elle correspond à la température que doit atteindre une parcelle d’air proche du sol pour générer spontanément un orage. On voit donc qu’à chaque point précis de l’espace et du temps correspond une température unique en deçà de laquelle aucun nuage ne se formera spontanément (car la parcelle d’air ascendant rencontrera une couche d’air plus chaud avant d’atteindre son niveau de condensation), et au-delà de laquelle se produira un orage plus ou moins puissant. Le déclenchement d'un orage tient donc à peu de choses…

En service opérationnel, il serait fastidieux pour un prévisionniste d’analyser en détail chaque radiosondage pour définir les différents indices nécessaires à l’évaluation d’éventuels orages. Pour cette raison, une liste d’indices pertinents est associée d’emblée à chaque radiosondages, réels ou prévisionnels.

Et dans le monde réel ?

Dans le monde réel, les choses sont infiniment plus complexes. Une masse d’air pourra en effet être portée mécaniquement à son niveau de convection libre, par exemple en étant forcée de s’élever le long des Alpes par barrage ou encore au voisinage d’une zone de convergence (si deux courants convergent, l’air devra forcément s’élever, faute de pouvoir pénétrer dans le sol). En montagne, les brises thermiques tendent à converger vers les crêtes, raison pour laquelle les orages peuvent y débuter bien avant que la température théorique de déclenchement soit atteinte.

De même, le point de rosée (donc l’humidité) – dont nous avons vu l’importance – peut varier énormément d’un endroit à l’autre en fonction de la nature du terrain (ville, rochers, forêt, lacs, etc…), de l’origine des courants dominants ou encore de l’altitude.

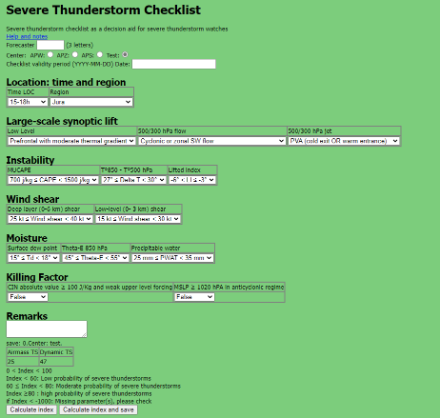

Enfin, les facteurs que nous avons évoqués ne sont pas exhaustifs ; il en existe d’autres dont la liste ci-dessous donne un aperçu. Il faut tenir compte, entre autres, des facteurs dynamiques de l’atmosphère (fronts, jets-stream, etc…) ainsi que du cisaillement du vent (changement de vitesse ou de direction avec l'altitude).

Exemple concret

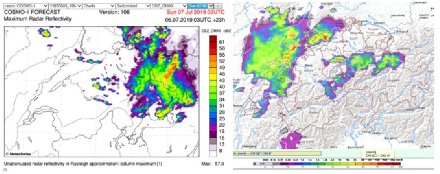

Un modèle déterministe n’a qu’une seule variante à proposer ; il ne peut pas donner une version de la prévision tout en laissant entendre qu’elle pourrait être autre, moyennant d’infimes variations dans l’évolution des différents paramètres (ce que pourrait faire un modèle probabiliste).

Par exemple, durant la nuit du 6 au 7 juillet 2019, l’analyse des différents paramètres de la check-liste, en particulier les facteurs dynamiques, a montré que des orages violents étaient possibles jusqu’à une heure avancée de la nuit. Le modèle COSMO-1, de son côté, ne prévoyait plus d’orages en seconde partie de nuit. Le prévisionniste se méfiant de conditions orageuses malgré tout importantes maintint l’avis d’orages en cours jusqu’au lendemain matin. Bien lui en prit, puisqu’une ligne orageuse traversa le pays vers 02h UTC, soit 4h local. Si nous montrons cet exemple, c’est qu’il est en faveur du prévisionniste, bien sûr…

Pour conclure

La prévision de « conditions orageuses » et bien plus fiable que la prévision des orages eux-mêmes. Le risque d’orages peut être très important sans qu’au final aucun nuage n’apparaisse dans le ciel. Tout est donc une question de potentiel.

Pour illustrer cela, faisons un petit test : vous êtes dans une salle contenant un pétard chinois pourvu de sa mèche, et dans laquelle se produira au hasard 1 étincelle. Est-ce que vous quittez la salle ? Non n’est-ce pas ? Même question mais avec un très gros pétard et 10 étincelles ? puis pour un bâton de dynamite avec 100 étincelles ? A partir de quelle quantité d’explosif et de quel nombre d’étincelles jugerez-vous le risque suffisamment grand pour battre en retraite ?

Remplacez la quantité d’explosif par le CAPE et le nombre d’étincelles par la valeur que doivent prendre les différents paramètres (isolément ou en se combinant) pour libérer cette énergie, et vous aurez le lot quotidien des prévisionnistes de tous pays frayant avec les orages, et tentant d’en évaluer le risque. Le plus souvent ce risque est faible, mais parfois survient une situation telle que celle du 15 juin 2019 et son mémorable Bol d’Or.

En matière d’orages, on ne juge donc pas d’une prévision sur ce qui s’est passé, mais sur ce qui aurait pu se passer. Vos serviteurs ne crient pas au loup sans raison…