Navigation des services

Recherche

Changement de régime météorologique

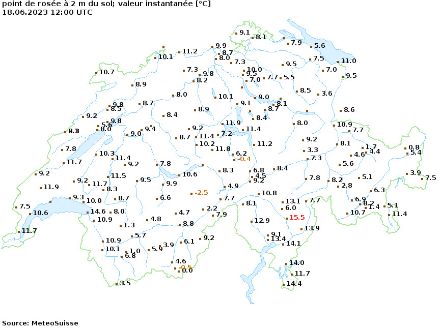

Dès ce dimanche, et comme expliqué dans le blog du vendredi 16 juin, un changement de régime météorologique se met en place avec le décalage progressif vers l’est de la dorsale (crête de haute pression) qui nous a protégé ces derniers jours. Elle sera remplacée progressivement par un creusement dépressionnaire sur le proche Atlantique. Ce dernier fera affluer de l’air plus chaud, plus humide et plus instable vers les Alpes entre aujourd’hui et jeudi. Lors de la phase de déstabilisation initiale de la masse d’air aujourd’hui dimanche et demain lundi, les basses couches de la troposphère seront encore passablement sèches. En témoignent les points de rosée (mesure de l’humidité) de nos différentes stations de mesure en région de plaine qui sont encore relativement bas, entre 8 à 12 °C. Il y a quelques jours encore, nous enregistrions sous la dorsale par courant de bise des points de rosées en plaine de l’ordre et 0 à 5 °C, voire régionalement des valeurs ponctuellement négatives.

Conséquence de la présence d'air sec dans les basses couches sur le risque orageux

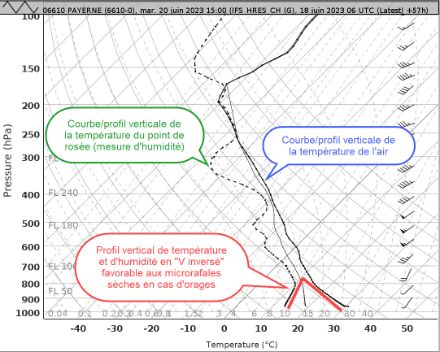

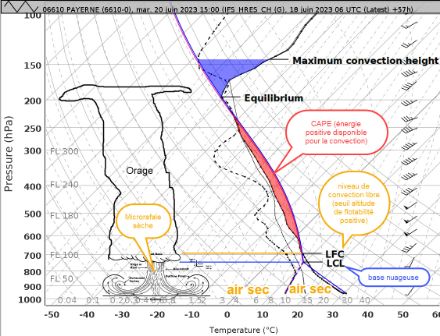

Dans de telles conditions, exacerbées par la sécheresse actuelle et compte tenu de la topographie environnante, l’humidification de la masse d’air à l’avant du couloir dépressionnaire sur l’Atlantique tend à se faire plus facilement et en premier lieu en altitude. Il reste donc dans les basses couches un air relativement sec, ce qui a deux conséquences pertinentes par rapport au risque orageux. Premièrement, cet air sec proche du sol tend à limiter l’instabilité de la masse d’air et à reléguer le risque orageux en montagne. On parle ainsi d’un risque d’orages « basés en altitude » dont les bases se situent le plus souvent au-dessus de 2500 à 3000 m. Deuxièmement, cet air sec dans les couches basses de la troposphère tend à évaporer les précipitations d'éventuels orages qui se seraient déclenchés sur le relief et auraient débordé en plaine. L'évaporation de précipitations dans la couche sèche engendre un refoidissement de l’air sous la base orageuse, ce qui rend l'air plus dense et tend à l’accélérer vers le sol. Les sondages aérologiques dans de tels environnements ont souvent une signature de « V inversé » (inverted V) témoignant de l’air sec et chaud proche du sol, un profil vertical que l’on retrouve régulièrement dans les régions désertiques.

Les microrafales sèches

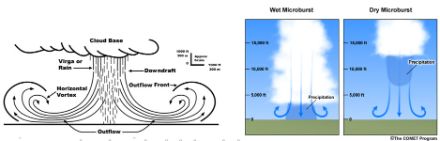

En fonction des vitesses de rafales de vent enregistrées dans ces courants descendants sous l’orage, on parle alors de rafales descendantes sèches ou de « microrafales sèches ». On les nomme « dry microbursts » en anglais. Ces dernières frappent le sol à la verticale ou en biais en fonction de la dynamique interne de l’orage et arborent une signature divergente, en éventail. Les vitesses dans ces microrafales varient en fonction de l’intensité de l’orage et de l'ampleur de l’évaporation qui se produit sous la base orageuse. Elles peuvent parfois atteindre les 90 à 120 km/h, voire dépasser les 150 km/h dans les cas extrêmes.

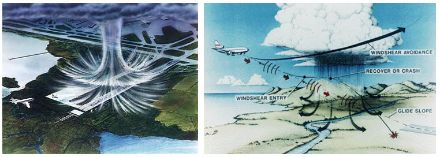

Les microrafales sont bien connues par l'aviation

Ce phénomène est bien connu dans le domaine de l’aviation et les pilotes évitent ces microrafales le plus souvent possible. En effet, chaque avion de ligne est muni d’un détecteur de « windshear » ou de « cisaillement de vent » permettant aux pilotes d’effectuer des manœuvres spécifiques afin de limiter leurs effets turbulents sur l’aéronef. Le phénomène de « microrafale sèche » se distingue de celui de « microrafale humide », qui lui génère ses rafales tempétueuses essentiellement à travers l’écroulement de la colonne de précipitations (pluie, neige, grésil, grêlons) vers le sol, dont la majeure partie ne s’évapore pas avant de frapper terre. Par conséquence, les microrafales sèches sont un peu plus pernicieuses car elles sont plus difficiles à repérer, vu que la majeure partie de la colonne de précipitations s'évapore sous l’orage. Ces dernières sont dès lors peu visibles, sinon par la poussière qu’elles soulèvent une fois qu’elles ont touché le sol.