Navigation des services

Recherche

Qu'est-ce qui a conduit à ces inondations catastrophiques ?

La dépression Minerva (ainsi nommée par le service météorologique de l'armée de l'air) est à l'origine des inondations. Cette dépression a été inhabituelle non seulement en raison de sa trajectoire, de sa position et de son intensité, mais aussi parce que les 16 et 17 mai, elle est restée presque stationnaire au-dessus de l'Italie centrale pendant environ 48 heures, maintenant ainsi un flux constant d'air humide vers les Apennins, ce qui a donné lieu à des précipitations abondantes et intenses.

Quelle est la quantité de pluie tombée ?

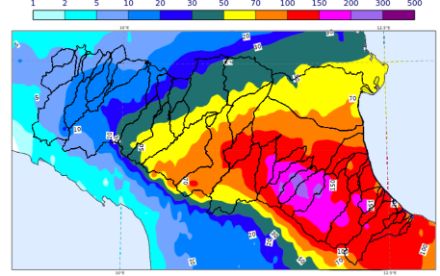

En 2 jours, il est tombé autant de pluie qu'il en tombe habituellement en 3 mois, de mars à mai. Comme on peut le lire dans l'analyse effectuée par la Société météorologique italienne, il est tombé entre 100 et 250 mm, un chiffre qui s'ajoute aux quantités presque similaires qui étaient déjà tombées 2 semaines plus tôt, du 1er au 3 mai 2023. Au total, en une quinzaine de jours, les précipitations mesurées représentent environ la moitié de ce qui tombe dans ces régions en un an.

Un événement similaire pourrait-il se produire au Tessin ou sur le Haut-Valais ?

Le climat du versant sud des Alpes et le climat de l'Emilie-Romagne sont fondamentalement différents. Il en va de même pour la configuration du territoire. Néanmoins, les tragiques inondations en août 1978 au Tessin, en septembre 1993 à Brigue ou celles de Gondo en octobre 2000 montrent que des événements météorologiques extrêmes peuvent aussi se produire dans nos régions. Si une situation analogue se produisait au Tessin avec l’équivalent de 3 mois de pluie qui tombe en 2 jours, nous en subirions aussi les conséquences. Et ce, malgré les investissements importants consentis au cours des dernières décennies par la Confédération, les cantons et les communes pour protéger la population et les infrastructures contre les dangers naturels, qui guettent toujours une région comme les Alpes.

Les inondations sont-elles une conséquence de la sécheresse persistante de ces derniers mois, qui a également touché le nord de l'Italie ?

Non, il n'y a pas de lien direct. Il n'y a aucune raison physique pour qu'à la fin d'une période de sécheresse, aussi longue et sévère soit-elle, des précipitations aussi intenses et abondantes se produisent soudainement.

Les inondations sont-elles dues au changement climatique ?

Ce qui s'est passé est compatible avec les scénarios décrivant ce à quoi nous nous attendons en raison du changement climatique en cours, c'est-à-dire une augmentation de la fréquence et de l'intensité des phénomènes de précipitations intenses. Cela dit, attribuer sans ambiguïté un événement unique au changement climatique n'est pas un exercice facile et nécessite des études spécifiques, qui seront certainement menées dans les mois à venir, notamment par le World Weather Attribution.

Quel est le lien entre le réchauffement climatique et l'augmentation des fortes précipitations ?

Le réchauffement climatique entraîne une modification de l'intensité et de la fréquence de nombreux phénomènes se produisant dans l'atmosphère. Le lien avec l'augmentation des précipitations intenses tient à deux facteurs : d'une part, le réchauffement climatique provoque une évaporation plus importante de l'eau des océans ; d'autre part, le fait que la quantité maximale de vapeur d'eau pouvant être présente dans un volume donné augmente avec la température. Ces deux facteurs font que la vapeur d'eau potentiellement disponible dans l'atmosphère pour provoquer des précipitations intenses augmente sous l'effet du réchauffement climatique.

Cependant, il est indiqué que les périodes de sécheresse augmenteront également à l'avenir. N'y a-t-il pas là une contradiction ?

Non, ce n'est pas le cas. La Terre est très complexe et variée, avec des climats différents : les précipitations et les températures au Tessin sont complètement différentes de celles de la Sicile ou de la Scandinavie. Le changement climatique se manifeste déjà et se manifestera encore plus à l'avenir, avec des différences régionales et saisonnières importantes. En ce qui concerne les versants sud des Alpes, les scénarios climatiques CH2018 indiquent qu'il faut s'attendre à un avenir caractérisé par des sécheresses estivales plus fréquentes, une poursuite de l’augmentation des températures en toutes saisons, des périodes accrues avec des précipitations intenses et des hivers plutôt pluvieux que neigeux à basse altitude.

Est-il encore temps de limiter ces changements ?

Oui, les recherches menées à l'aide de modèles simulant les tendances climatiques futures indiquent que la protection du climat peut fonctionner. Une réduction mondiale des émissions de gaz à effet de serre permet de lutter efficacement contre le changement climatique. D'ici le milieu du 21e siècle, environ la moitié des changements climatiques possibles en Suisse pourraient être évités, et les deux tiers d'ici la fin du siècle. Les changements sont inévitables, mais dans une mesure bien moindre que prévu en cas d’une poursuite de l’augmentation des concentrations de gaz à effet de serre.