Navigation des services

Recherche

Texte traduit et légèrement adapté d'un article publié par l'EPF Zurich et le WSL le 22 août 2022.

Les glaciers fondent rapidement - depuis les années 2000, les scientifiques enregistrent et étudient de plus en plus précisément leurs changements de volume. En revanche, on ne sait guère comment les glaciers ont évolué au cours du 20e siècle. Il existe certes quelques études qui reconstruisent la surface de certains glaciers de la fin du 19e et du début du 20e siècle, mais celles-ci montrent parfois une grande divergence avec les modèles existants lorsqu'il s'agit d'estimer le volume correspondant des glaciers.

Dans une étude récente, qui vient d'être publiée dans la revue spécialisée The Cryosphere, une équipe de chercheurs de l'EPF Zurich et du WSL (Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage) a reconstruit la topographie de tous les glaciers suisses pour l'année 1931. Sur la base de ces reconstructions et de comparaisons avec des données des années 2000, les chercheurs arrivent à la conclusion que le volume des glaciers a diminué de moitié entre 1931 et 2016.

Anciennes données - nouvelles connaissances

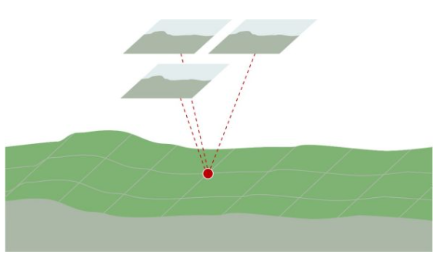

Pour leur reconstruction, les glaciologues ont utilisé la stéréo-photogrammétrie. Cette technique permet de déterminer la nature, la forme et la position de n'importe quel objet à l'aide de paires d'images. Cette technique a une longue tradition en Suisse. De la Première Guerre mondiale à la fin des années 1940, les ingénieurs de la mensuration nationale - aujourd'hui Swisstopo - ont photographié de grandes parties des Alpes suisses à partir d'environ 7000 emplacements et les ont mesurées au moyen de photothéodolites (un mélange d'appareil photo et d'instrument de mesure angulaire).

Des images ont ainsi été prises sur des plaques de verre que Swisstopo a numérisées, enrichies de métadonnées issues de carnets de terrain et mises aujourd'hui à la disposition du public dans les archives photographiques "TerrA". Les chercheurs ont également utilisé le matériel de ces archives d'images, qui couvrent environ 86% de la surface glaciaire de la Suisse. Ils ont analysé environ 21 700 photographies prises entre 1916 et 1947. "Sur la base de ces photos, nous avons déterminé la surface des glaciers. Si nous connaissons la surface d'un glacier à deux moments différents, nous pouvons calculer la différence de volume", explique le premier auteur Erik Schytt Mannerfelt de l'EPF Zurich et du WSL. Comme les images ont été prises à des années différentes, les chercheurs ont ensuite choisi l'année moyenne 1931 comme référence et ont reconstruit toutes les surfaces des glaciers pour cette année.

Tous les glaciers ne sont pas sous observation

Jusqu'à présent, l'image des changements glaciaires au cours du siècle dernier reposait en grande partie sur une combinaison d'observations et de mesures glaciaires à long terme sur le terrain et sur la base de photos aériennes prises après 1960. A partir de ces informations, les glaciologues ont reconstruit le bilan de masse des différents glaciers. Le bilan de masse désigne la différence entre le gain de masse et la perte de masse et est déterminé entre autres par des mesures sur le terrain.

Mais des mesures régulières n'ont été effectuées que pour quelques glaciers suisses - par exemple pour le Claridenfirn. Les longues séries chronologiques qui s'étendent sur plusieurs décennies sont donc très rares. De plus, les séries de bilans de masse plus anciennes présentent l'inconvénient de cumuler les erreurs de mesures antérieures, imprécises ou incertaines, ce qui peut entraîner des distorsions plus importantes.

Tous les glaciers ne sont pas touchés de la même manière

Il ressort également de l'étude que tous les glaciers ne sont pas touchés de la même manière par le recul. L'ampleur de la réduction de volume dépend essentiellement de trois facteurs : premièrement, l'altitude à laquelle se trouvent les glaciers, deuxièmement, le degré d'aplanissement de la langue glaciaire et troisièmement, le degré de recouvrement des glaciers par des éboulis.

Les glaciers n'ont-ils donc fait que fondre chaque année ? Non, le climat du 20e siècle était certes généralement défavorable aux glaciers, mais dans les années 1920 et 1980, la masse a de nouveau augmenté de manière isolée et des avancées glaciaires ont eu lieu. "Même s'il y a eu une croissance sur des périodes plus courtes, il est tout de même important de garder un œil sur l'ensemble. Notre comparaison entre les années 1931 et 2016 montre clairement qu'il y a eu un recul marqué des glaciers durant cette période", explique Daniel Farinotti, professeur de glaciologie à l'EPF de Zurich et coauteur de l'étude. De plus, le volume des glaciers diminue de plus en plus rapidement, comme le montre de manière impressionnante le réseau de mesure des glaciers Glamos, dirigé par l'EPF Zurich. A titre de comparaison, alors que les glaciers ont perdu la moitié de leur volume entre 1931 et 2016, ils ont perdu environ 12 pour cent supplémentaires depuis 2016 jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire en seulement 6 ans.

"Le recul des glaciers s'accélère. Il est important de l'observer avec précision et de quantifier ses dimensions historiques, car cela permet de déduire les réactions des glaciers à un climat changeant. De telles informations sont nécessaires pour développer des scénarios glaciaires fiables pour l'avenir", explique Daniel Farinotti.

Lecture conseillée :

Schytt Mannerfelt E, Dehecq A, Hugonnet R, Hodel E, Huss M, Bauder A, Farinotti D. Halving of Swiss glacier volume since 1931 observed from terrestrial image photogrammetry. The Cryosphere, 16, 3249–3268, 2022, doi: 10.5194/tc-16-3249-2022