Navigation des services

Recherche

Les modèles météorologiques numériques constituent la base de toutes nos prévisions. Ces programmes informatiques complexes sont en constante amélioration, et il en va de même pour nos prévisions. Les modèles météorologiques sont extrêmement utiles, mais ils ne sont pas parfaits.

Même nos modèles à haute résolution ne peuvent pas représenter entièrement le terrain complexe des Alpes. Au lieu de cela, une représentation simplifiée de la topographie doit être utilisée. En conséquence, les processus à petite échelle pertinents pour notre météo ne peuvent pas être entièrement résolus par le modèle. Cela conduit à des erreurs systématiques.

En outre, les modèles météorologiques fournissent une multitude d'informations sur le temps futur, y compris de multiples résultats plausibles permettant d'estimer l'incertitude des prévisions. Pour faire face à ce flot d'informations, les prévisions issues de différents modèles météorologiques doivent être combinées et harmonisées.

Nous utilisons des méthodes statistiques et d'apprentissage automatique pour combiner automatiquement différents modèles météorologiques en une prévision consensuelle unique, fiable et de haute qualité. C'est ce que l'on appelle le post-traitement statistique.

Comment post-procédons-nous à nos prévisions ?

Le post-traitement corrige et combine les prévisions des modèles météorologiques en comparant les prévisions passées avec les observations. Pour les différents paramètres météorologiques tels que le vent, la nébulosité et la précipitation, nous utilisons différents modèles statistiques et d'apprentissage automatique. Ceux-ci diffèrent dans la sélection des données provenant des modèles météorologiques et dans les hypothèses de distribution des valeurs prévues. Les modèles varient également en complexité, allant des méthodes linéaires (les méthodes statistiques de sortie de modèle d'ensemble bien établies) aux nouvelles approches d'apprentissage en profondeur utilisant les réseaux neuronaux (actuellement utilisés pour le post-traitement du vent).

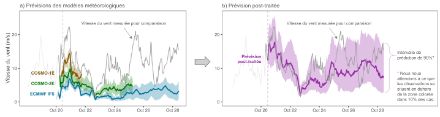

Le point commun à tous nos post-traitements est que nous cherchons non seulement à minimiser les erreurs systématiques, mais aussi à ajuster la variabilité des résultats prévisionnels plausibles de manière à ce qu'ils reflètent mieux la véritable incertitude concernant la prévision, comme le montre la figure 2. Il en résulte des prévisions probabilistes qui sont plus fiables et donc plus utiles.

Enfin, le post-traitement est également utilisé pour combiner les informations de différents modèles météorologiques. Ceci est fait de manière automatique et objective, de sorte que la contribution relative de chaque modèle météorologique change en fonction du délai de prévision (jusqu'à quand sommes-nous en train de prévoir), de l'emplacement, de la saison et de nombreux autres aspects. En général, cependant, nos modèles à haute résolution ont plus de poids tôt dans les prévisions, tandis que le modèle global à faible résolution est la seule entrée utilisée pour les prévisions plus de 5 jours avant.

Cette approche multi-modèle permet d'obtenir des prévisions post-processus qui sont moins jumpy. C'est-à-dire que les changements radicaux dans les prévisions d'un seul modèle météorologique d'une initialisation de prévision à la suivante affectent moins les prévisions postprocessus. De même, les erreurs systématiques se produisent plus lentement dans le temps par rapport au système traditionnel, où les erreurs de prévision dépendaient fortement du modèle météorologique utilisé (voir figure 2).

En quoi les prévisions postprocessus sont-elles différentes des modèles météorologiques ?

En premier lieu, le post-traitement utilise des méthodes statistiques pour corriger les prévisions des modèles météorologiques. En conséquence, les prévisions ne sont pas radicalement différentes des prévisions issues des modèles météorologiques utilisés comme données d'entrée pour le post-traitement. En particulier, le post-traitement n'invente pas de nouvelles prévisions et n'empêche pas les prévisions d'être significativement décalées dans certains cas. Ce que le post-traitement fait, en revanche, c'est réduire l'erreur systématique en moyenne.

Une partie de cette réduction de l'erreur de prévision peut être attribuée à la résolution apparente plus élevée des prévisions postprocessus. En utilisant des informations supplémentaires telles que des données d'élévation à haute résolution, les prévisions peuvent être ajustées pour l'altitude, l'exposition et d'autres effets qui affectent les conditions locales. Cela rend les prévisions postprocessus plus locales (figure 3). Il faut veiller à trouver un équilibre entre la production de prévisions spécifiques, optimales en un point mais représentatives de la zone immédiate, et la production de prévisions représentatives de zones plus vastes, moins représentatives des spécificités locales mais plus faciles à interpréter.

Les prévisions postprocessus sont généralement plus incertaines que les prévisions des modèles météorologiques individuels (voir figure 2). Le post-traitement est responsable de plusieurs sources d'incertitude supplémentaires qui ne sont pas reflétées dans les prévisions d'ensemble des modèles météorologiques. Les prévisions issues d'un seul système d'ensemble sont beaucoup plus similaires les unes aux autres qu'à une réalisation issue d'un autre modèle météorologique. En combinant plusieurs modèles en post-traitement, cette source d'incertitude supplémentaire est reflétée dans les prévisions post-traitement. Le post-traitement tient également compte des sources supplémentaires de variabilité présentes dans les observations qui ne sont pas représentées dans les modèles météorologiques. Cette variabilité supplémentaire est souvent due à des effets locaux et peut ajouter de l'incertitude aux prévisions.

Les orages sont responsables d'une grande partie de nos précipitations estivales. Cependant, il est difficile de prévoir les orages, car le moment et l'endroit où ils se produisent sont souvent impossibles à prévoir plusieurs heures à l'avance. Si nous devions fournir une seule meilleure prévision, elle manquerait souvent le coche dans ces situations intrinsèquement imprévisibles. Au lieu de cela, nos modèles de prévision et nos prévisions postprocessus produisent de nombreuses réalisations plausibles pour quantifier l'incertitude dans la prévision. C'est ce que l'on appelle la prévision ensembliste ou probabiliste.

Dans notre exemple, nous pouvons utiliser les nombreuses réalisations pour estimer la probabilité de pluie. Lors d'une journée d'été typique, la majorité des réalisations de prévisions quelques heures avant la prévision ne montrent pas de précipitations pour l'après-midi, mais des membres individuels de l'ensemble - où un orage passe sur le lieu d'intérêt - peuvent prédire des prévisions intenses. Il est donc important de se concentrer non seulement sur l'issue la plus probable (pas de pluie), mais aussi sur les issues les moins probables qui ont un impact important (orage avec fortes pluies). Cela illustre l'utilité des prévisions probabilistes. D'autre part, nous devons apprendre à gérer les prévisions incertaines afin de profiter des informations supplémentaires.

Malgré leur incertitude, nous pouvons évaluer la qualité des prévisions probabilistes de la même manière que nous évaluons une prévision unique (déterministe). Après avoir observé le temps réel, nous calculons l'erreur de prévision. Cette erreur dépend de l'écart entre la prévision et la réalité, mais aussi du degré de certitude de la prévision. Une prévision à faible incertitude qui est sur la cible aura une erreur de prévision plus faible que soit une prévision à forte incertitude qui est sur la cible, soit une prévision à faible incertitude qui est hors de la cible.

Nous pouvons également évaluer si l'incertitude ou la fourchette des prévisions probabilistes est généralement appropriée. Par exemple, nous pouvons vérifier s'il a effectivement plu 60% du temps pour lequel nous avons prévu 60% de chances de pluie. Nous constatons que, en moyenne, l'incertitude des prévisions postprocessus est raisonnable. Les prévisions issues de modèles météorologiques individuels, d'autre part, sont souvent trop certaines, i.e., dans l'exemple ci-dessus, il pourrait ne pleuvoir que 40% des fois pour lesquelles la probabilité de prévision issue du modèle météorologique était de 60%.