Navigation des services

Recherche

Brises de vallée et de montagne : de quoi s’agit-il ?

Les brises de montagne et de vallée sont des vents locaux d'origine thermique que l'on trouve dans les régions de montagne. Il s'agit de vents périodiques diurnes ou nocturnes qui se forment principalement par temps anticyclonique calme. Le moteur de la circulation des brises de montagne et de vallée est essentiellement le rayonnement solaire. Les brises de vallée et de montagne sont donc des vents thermiques - c'est-à-dire entraînés par des différences de température.

Comment se forment les brises de vallée et de montagne ?

En raison de la topographie, les facteurs suivants interviennent en montagne et font que l'air se réchauffe finalement plus rapidement au-dessus des versants que dans la vallée :

- Un angle d'incidence plus favorable : les pentes exposées au soleil et l'air qui s'y trouve se réchauffent plus rapidement

- Par rapport à la plaine en aval, le volume d'air à réchauffer est inférieur dans les vallées de montagne (effet de volume).

- Une densité de l'air plus faible en altitude : il faut donc moins d'énergie pour chauffer l'air (surface de chauffe surélevée par rapport à la plaine).

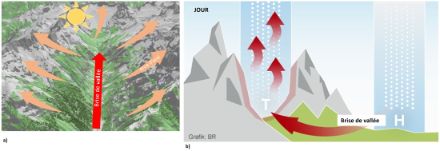

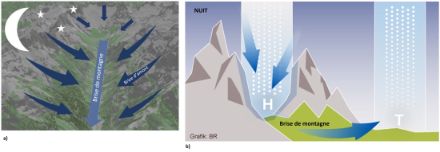

Au lever du soleil, les versants des montagnes sont les premiers à être éclairés verticalement par le soleil et se réchauffent par conséquent rapidement (cf. le facteur 1 décrit ci-dessus). Comme l'air chaud est plus léger que l'air froid, il s'élève en bulles d'air chaud sur les versants ensoleillés. Il en résulte une pression atmosphérique plus basse sur les versants que dans l'atmosphère directement au-dessus de la vallée. Comme l'air a tendance à s'équilibrer en termes de pression, de l'air s'écoule des vallées vers les montagnes en guise de compensation – la brise de pente ou brise d’aval se forme (figure 1a). Parallèlement, l'air se réchauffe plus rapidement au-dessus des montagnes qu'au-dessus des plaines (cf. les facteurs 1-3 ci-dessus) - la pression commence donc à baisser plus rapidement et plus fortement. Un gradient de pression se crée ainsi entre les Alpes et la plaine : pression plus élevée dans les contreforts, pression plus basse au-dessus des montagnes. La petite dépression qui en résulte aspire ensuite l'air de la plaine (figure 1b). Il en résulte un vent qui souffle vers le haut de la vallée, la brise de vallée.

Le soir et la nuit, les conditions s'inversent : l'air au-dessus des montagnes se refroidit plus nettement et plus rapidement en raison d'un rayonnement nocturne plus intense. L'air plus froid a une densité plus élevée et est donc plus lourd. Suivant la force de gravité, cet air plus froid et plus lourd commence à s'écouler près du sol, d'abord le long des pentes. Il en résulte une brise de pente ou brise d’amont (figure 2a).

En raison de l'altitude, l'air est également plus froid dans les hautes vallées que dans les basses altitudes et les Préalpes. Il se forme ainsi un anticyclone (froid) au-dessus des Alpes et, en termes relatifs, une dépression en plaine (figure 2b). En raison des différences de pression ainsi créées, l'air froid commence à s'écouler par les vallées vers la plaine. Cet écoulement est appelé brise de montagne. En règle générale, les brises d’amont et les brises de montagne sont nettement plus faibles que les brises d’aval et les brises de vallée.

Les diverses brises de vallée en Suisse

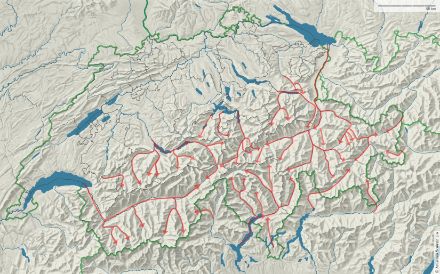

Par conséquent, lorsque les conditions météorologiques ne sont pas perturbées et que l'ensoleillement est bon, des brises de vallée typiques apparaissent dans les vallées alpines (figure 3).

Lorsque, pendant la journée, l'air des Préalpes est aspiré (pompé) au-dessus des Alpes en raison du réchauffement, on parle aussi dans le vocabulaire spécialisé de "pumping alpin". Les brises de vallée soufflent en principe vers l'amont (figure 3).

Dans certains cas, certaines brises de vallée ne s'arrêtent pas au col, mais le dépassent, de sorte qu'ils soufflent plus ou moins en aval. C'est le cas par exemple du célèbre vent de la Maloja, qui souffle du val Bregaglia vers la Haute-Engadine en passant par le col de la Maloja. Ou le vent de vallée du Prättigau passant par le col de Wolfgang près de Davos, ou encore le vent du Haslital passant par le col du Grimsel dans la Haute vallée de Conches (Grimseler) ainsi que celui du col de la Flüela dans la Basse-Engadine.

Une brise de vallée contraire – le vent de la Maloja

Les jours d'activité thermique, la brise de vallée en Haute-Engadine ne souffle pas comme on l’attendrait de la Basse-Engadine vers la Haute-Engadine en remontant la vallée, mais du col de la Maloja en descendant la vallée. Comment se fait-il que la brise de vallée du val Bregaglia puisse s'étendre à toute la Haute-Engadine via le col de la Maloja ? La raison est à chercher dans la topographie locale. Contrairement à l'Engadine, le Val Bregaglia est une vallée aux pentes très raides. Les pentes abruptes se réchauffent rapidement le matin, de sorte qu'une dépression thermique se forme dans la région du col de la Maloja. Il en résulte souvent une forte brise de vallée "normale" dans le val Bregaglia, qui passe ensuite le col de la Maloja et se poursuit en aval dans la Haute-Engadine sous forme de vent de la Maloja. La brise "normale" de vallée en Engadine - le Brüscha - n'a donc aucune chance contre la forte brise contraire venue de la Maloja.

L'après-midi, le vent de la Maloja atteint des rafales d'environ 30 à 50 km/h. Un courant d'altitude d'ouest à sud-ouest peut encore le renforcer, tandis que les directions de vent d’altitude de nord à nord-est le freinent ou l'affaiblissent. Le vent de la Maloja est donc une brise de vallée en provenance du val Bregaglia, qui déborde du col de la Maloja et atteint parfois Samedan ou Zuoz.