Navigation des services

Recherche

Nous allons tout d’abord nous plonger un peu dans la physique. Mais ne vous inquiétez pas, ce ne sera pas trop compliqué. Les descriptions sont en partie un peu simplifiées. Nous laissons de côté les formules et les décrivons dans le texte.

Lumière et couleur

La lumière visible du soleil est blanche. Elle est composée de sept couleurs spectrales (rouge, orange, jaune, vert, bleu, indigo, violet), qui ont des longueurs d'onde différentes. Lorsque la lumière traverse un prisme de verre ou des gouttes de pluie, ces couleurs deviennent visibles en raison de la réfraction de la lumière. L'intensité de la réfraction dépend de la longueur d'onde. La lumière violette à ondes courtes est plus fortement réfractée que la lumière rouge à ondes longues.

Dispersion

Sur sa trajectoire vers la Terre, la lumière du soleil rencontre les atomes, molécules et autres composants liquides et solides de l'air (aérosols) les plus divers. Une partie de la lumière est alors déviée de sa trajectoire rectiligne et diffusée dans toutes les directions. La lumière directe du soleil devient alors une lumière diffuse.

Petites particules - grandes particules

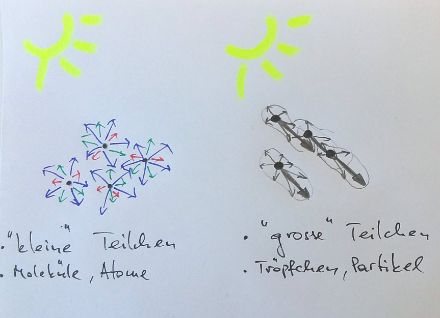

Si l'on examine en détail la diffusion de la lumière dans l'atmosphère, les choses se compliquent un peu. La manière dont la lumière est diffusée dépend en effet à la fois de la taille des particules impliquées et de la fréquence de la lumière.

Diffusion Rayleigh

Examinons tout d'abord les petites particules (molécules d'air, en haut à gauche sur le dessin). Ici, la diffusion dépend fortement de la longueur d'onde de la lumière. La lumière bleue à ondes courtes est environ 16 fois plus diffusée que la lumière rouge à ondes longues. Ou formulé autrement pour les amateurs de formules : l'intensité de la diffusion est inversement proportionnelle à la puissance quatre de la longueur d'onde. Cette forte dépendance à la longueur d'onde a deux conséquences que nous rencontrons presque quotidiennement :

- En raison de la plus grande dispersion de la partie bleue de la lumière, le ciel est bleu. Si la Terre n'avait pas d'atmosphère, le ciel serait noir.

- Lorsque le soleil est bas, et que le trajet de la lumière à travers l'atmosphère est d'autant plus long, il ne reste plus que la partie rouge de la lumière - le soleil devient rouge.

Théorie de Mie

L'atmosphère ne se compose toutefois pas uniquement de molécules d'air. Selon les conditions météorologiques, des gouttelettes d'eau et d'autres aérosols (particules en suspension) sont présents. Leur diamètre est nettement plus grand que celui des molécules d'air. C'est pourquoi elles ont un comportement de diffusion très différent (voir dessin en haut à droite). L'intensité de la diffusion ne dépend presque plus de la longueur d'onde de la lumière. Toutes les couleurs sont diffusées avec la même intensité.

Pour cela, la lumière du soleil est principalement diffusée vers l'avant. Un exemple simple de diffusion vers l'avant est une vitre de voiture sale à travers laquelle passe la lumière des phares ou du soleil. En raison de la diffusion vers l'avant sur les particules de saleté, l'effet d'éblouissement dû à la lumière diffusée est très important. Dans l'atmosphère, une forte proportion d'aérosols fait que la couleur du ciel n'est plus d'un bleu éclatant, mais d'un blanc délavé.

Du bleu profond au blanc délavé

Nous savons donc maintenant que le ciel est particulièrement bleu lorsque la diffusion de Rayleigh est dominante. Pour cela, l'air doit être le plus sec et le plus propre possible. Dans nos régions, c'est surtout le cas en automne et en hiver, lors de situations anticycloniques synonymes de temps stable, en particulier en montagne. Si le soleil brille dans un ciel d'un bleu profond, on parle aussi d'atmosphère Rayleigh.

Si l'air est humide ou contient beaucoup d'autres aérosols, la coloration bleue disparaît de plus en plus. C'est la forte diffusion vers l'avant (théorie de Mie) de la lumière blanche du soleil qui domine.